トラ技1月号の付録 ― 2022年12月16日

発売中のトランジスタ技術2023年1月号にトランジスタ技術創刊号の復刻版が付録で付いた。創刊号は1964年10月号で私が中学生の頃だった。当時もトランジスタ技術の発行は知っていたが中学生のためトラ技まで購入できず本屋で立ち読みする程度だった。CQ出版はたまに創刊号の復刻をやる。CQ誌では1965年9月号にCQ誌創刊号がとじ込み付録で付いたのを覚えている。CQ創刊号は昭和21年頃発行でハムの草分け達が執筆していて内容も興味深く面白かった。この復刻版は今も家に保存されていると思う。

さて、トランジスタ技術創刊号だが完全復刻で内容はCQ誌のトランジスタ版のようにアマ無線関連の記事が多い。執筆者も大蔵恭仁夫氏、中西利通夫氏、奥澤清吉氏、杉本哲氏、江崎昌男氏、金平隆氏などの当時良く目にした先輩アマチュア無線家達の名前が並んでいる。製作記事では例えば50MHzの12石AMトランシーバが中々の力作。送信部は水晶発振で50.3MHz固定、入力1W程度。受信部はダブルスーパーというオーソドックスな構成だが写真を見るとコンパクトで良くまとまっている。変調回路は送信部2ステージの終段コレクタ変調と同時に発振段にも変調信号を整流して正側変調電圧を加えることで歪を少なくするという工夫をしているのも興味深い。受信部は今では使われていないゲルマニウムトランジスタで構成されている。そのほかの記事も初心者向けで、当時のラジオの製作や初歩のラジオと非常によく似た郷愁を感じる内容になっている。広告も懐かしい会社のものばかりで、アルプスやミツミ、トヨムラ、DELICA、山水トランス、リーダーなどのパーツや測定器の当時の広告を再び見ることができて感激した。当時のトラ技の販売価格は150円でCQ誌と同じ価格だった。勿体ないので少しずつ読んでいる。

さて、トランジスタ技術創刊号だが完全復刻で内容はCQ誌のトランジスタ版のようにアマ無線関連の記事が多い。執筆者も大蔵恭仁夫氏、中西利通夫氏、奥澤清吉氏、杉本哲氏、江崎昌男氏、金平隆氏などの当時良く目にした先輩アマチュア無線家達の名前が並んでいる。製作記事では例えば50MHzの12石AMトランシーバが中々の力作。送信部は水晶発振で50.3MHz固定、入力1W程度。受信部はダブルスーパーというオーソドックスな構成だが写真を見るとコンパクトで良くまとまっている。変調回路は送信部2ステージの終段コレクタ変調と同時に発振段にも変調信号を整流して正側変調電圧を加えることで歪を少なくするという工夫をしているのも興味深い。受信部は今では使われていないゲルマニウムトランジスタで構成されている。そのほかの記事も初心者向けで、当時のラジオの製作や初歩のラジオと非常によく似た郷愁を感じる内容になっている。広告も懐かしい会社のものばかりで、アルプスやミツミ、トヨムラ、DELICA、山水トランス、リーダーなどのパーツや測定器の当時の広告を再び見ることができて感激した。当時のトラ技の販売価格は150円でCQ誌と同じ価格だった。勿体ないので少しずつ読んでいる。

バカの災厄 ― 2022年12月01日

池田清彦著:宝島社新書。頭が悪いとはどういうことか?著者が述べるバカとは自分の思考概念こそが正しくて他人も同じことを考えなければおかしいと考える人のこと。つまり自分が考える正義は絶対に正しく、他の人も同じ正義を信じなければならないと思い込んでいる人のことである。著者によれば人間は別のものを同じとみなす「概念化」と呼ぶ能力を持っている。例えば人は名前と本人とが同一であるという概念を自然に持っている。考えてみればリンゴが3つあるのもミカンが3つあるのも夫々は別の果物なのに同じ3つと捉えられる。この数の概念のおかげで数学が発達したというのをどこかで聞いた覚えがある。この概念化能力こそ人間を人間たらしめている知性の根源とも言えそうだが、もともとは抽象化して考えるいいかげんなやり方から始まっている。概念はこのいい加減さから生まれたものだが、これが絶対正しいと考えた時に色々な問題が生じてくる。

この社会や世界には色々な考え方があるのにバカは特定の考え方だけが絶対的に正しいと信じ込み、正しくて確かなものと思い込む。そうして自分の正義を主張することになると著者は言う。私も過去にそのような傾向はあったので読みながら反省した。振り返れば何度も間違う経験を積む中で自分の考えの浅さを認識し、違う考え方も多少は受け容れられるようになってきたかなというところか。そもそも絶対的に正しいことなどこの世の中には存在しない。科学的知見も時代を経て変わっていく。人間の考えなど元々いい加減なものなのだと認識すれば自分の正義に拘ることも無くなってくるというのが本書の主張。自分の考えの正しさに固執せず、多様な考え方に目を向けよと述べている。本書も後半には著者自身が固定概念に縛られているのではないかと思われるような所もあったが概ね面白く読めた。

この社会や世界には色々な考え方があるのにバカは特定の考え方だけが絶対的に正しいと信じ込み、正しくて確かなものと思い込む。そうして自分の正義を主張することになると著者は言う。私も過去にそのような傾向はあったので読みながら反省した。振り返れば何度も間違う経験を積む中で自分の考えの浅さを認識し、違う考え方も多少は受け容れられるようになってきたかなというところか。そもそも絶対的に正しいことなどこの世の中には存在しない。科学的知見も時代を経て変わっていく。人間の考えなど元々いい加減なものなのだと認識すれば自分の正義に拘ることも無くなってくるというのが本書の主張。自分の考えの正しさに固執せず、多様な考え方に目を向けよと述べている。本書も後半には著者自身が固定概念に縛られているのではないかと思われるような所もあったが概ね面白く読めた。

ダスト18(手塚治虫) ― 2022年06月21日

表題の漫画(発行:立東舎)を読んでみた。設定が映画ファイナルデスティネーションとそっくりだったので最初は映画からヒントを得た漫画なのだろうと思った。ダスト18では飛行機事故で亡くなるはずだった18人が生命の石で生き残った。しかし死ぬ運命に決められていたものが生き延びることは許されないと運命を操る神?の手が生き残った人々の命を奪おうとする。一方、映画ファイナルデスティネーションは飛行機事故を予知して回避した若者たちが逃れられない死の運命にさらされる。どちらも人間の寿命は決まっていて変えることは許されないという運命論的死生観に基づいている。

映画の公開年を調べたら2000年で原作は無いようだ。 漫画のダスト18はそれより28年前の1972年に少年サンデーに連載された。従ってダスト18は映画の真似ではなく手塚治虫のオリジナルストーリーと判断できる。どちらかと言えば映画の方がダスト18をヒントにした可能性もあって手塚治虫の先見性と天才性を物語っている。まあ、落語の死神でも同じような死生観が語られるからこのような考え方は独立的に発想されるのかもしれないが。ダスト18の巻末にも映画との類似性については述べられており偶然的に一致したと判断されているようだ。解説によればこの漫画は不人気なため予定よりも早く打ち切られてしまった。当時は全共闘の学生好みの劇画が流行っていた頃で手塚を含む多くの漫画家にとって不遇な時代だったという。手塚作品には命を題材にしたものが多く、手塚治虫は一貫して生と死について描き続けてきたと言えるだろう。本作はそんな手塚作品の中で埋もれていた秀作の一つである。

映画の公開年を調べたら2000年で原作は無いようだ。 漫画のダスト18はそれより28年前の1972年に少年サンデーに連載された。従ってダスト18は映画の真似ではなく手塚治虫のオリジナルストーリーと判断できる。どちらかと言えば映画の方がダスト18をヒントにした可能性もあって手塚治虫の先見性と天才性を物語っている。まあ、落語の死神でも同じような死生観が語られるからこのような考え方は独立的に発想されるのかもしれないが。ダスト18の巻末にも映画との類似性については述べられており偶然的に一致したと判断されているようだ。解説によればこの漫画は不人気なため予定よりも早く打ち切られてしまった。当時は全共闘の学生好みの劇画が流行っていた頃で手塚を含む多くの漫画家にとって不遇な時代だったという。手塚作品には命を題材にしたものが多く、手塚治虫は一貫して生と死について描き続けてきたと言えるだろう。本作はそんな手塚作品の中で埋もれていた秀作の一つである。

フィボナッチの兎 ― 2021年01月04日

正月はフィボナッチの兎(創元社刊)という本を読んだ。数に関する発見の歴史を易しくまとめた読み物である。表題のフィボナッチは1202年に興味深い数列を紹介した。一組のつがいの兎が生殖年齢に達するのは1か月後だ。その次の1か月後は2つがいになるというように増えるとする。問題は毎月末の兎のつがいの数はいくつになっているか?答えは1,1,2,3,5,8,13・・・という数列になる。この数列をしばらく見ていると、隣り合う2つの数を足したものが次の数となるように続いていることがわかる。これをフィボナッチ数列という。この数列は自然界での数の増加とよく合っている。例えば1辺の長さがフィボナッチ数列となる正方形群の辺を半径とした円を描いて並べると渦巻き(らせん)がひろがっていく。ピッチが一定のインボリュートらせんはスクロールコンプレッサなどに用いられるが、このフィボナッチのらせんはピッチが増加してゆくもので巻貝などの自然に存在するらせんがこれに対応する。この本では数学的発見はすべてフィボナッチの兎の数列のように先行するものの上に築かれて成長を続けるものとし、新しい発見の歴史を綴っている。その中のエピソードの一つとしてインド人の天才数学者ラマヌジャンの話も紹介されている。ラマヌジャンがイギリスで研究している時に病気になり入院した。見舞いにきたケンブリッジ大のハーディ教授は、「今乗ってきたタクシーのナンバーは1729だった。平凡な数字だけど」と言った。しかしラマヌジャンは「いいえ、とても興味深い数字です。2通りの3乗の数の和で表せる最小の数だから」と即座に返したという。実際のところハーディはそのことを承知でありながらラマヌジャンの退屈を紛らしそうな数字を挙げたのだろうけれど。そういうハーディの慧眼が大天才を発掘したと言えるか。

新実存主義 ― 2020年03月02日

今流行の論者をミーハー的に追っかけたくはないが、最近発行されたM.ガブリエルの新実存主義(岩波新書)を読んでみた。難解で簡単に分かる気はしないのでここに書くのは少し気が引けるが何とか理解しようと務めてみた。

彼の描く新実存主義というのは人間の心の哲学である。自然主義(自然科学など)において心は脳などの中で神経の物理的な作用によって生まれるものとして扱われる。つまり動物の一員である人間は本質的に生物学的機械であり、その目的は他のあらゆる生命体と同じで脳はその目的に向けた機械要素であり、心はそこで生み出された情報であるとする。一方、彼の新実存主義では心と脳の関係はサイクリングと自転車の関係に例えられる。自転車はサイクリングの必要条件である。しかし自転車は道具でありサイクリングと同一ではない。心と脳の関係はサイクリングと自転車の関係と同じで、脳は心が生まれる必要条件であるが心と脳は同じではない。つまり心は頭の中にだけあるのではなく、意識を可能にする神経の活動結果というだけでもない。心にある自己認識や意味の形成、社会的活動の結果生まれ育まれるものであるとする。これらの長い間の経験を記録してきた現象が自然のメカニズムに統一して解明されるものではないという主張である。自然主義ではすべてを機械論的に理論化しようとする。しかし人間の「意識」は物語の虚構やゾンビの存在を考えることができるがそれらは物理的には存在していないものであり、自然に存在するものだけを扱う自然主義では扱えないものになる筈である。そうならばその概念を生み出している精神も自然主義では扱えないということになる。つまり心の特異性を自然の秩序に組み入れようとすれば失敗するという主張である。

実存主義を唱えている人は沢山いるが、人によってそれぞれ意味が違っている。例えばサルトルの実存主義では、人間は生まれた時は何でもない存在だが、自ら行動することで初めて人間になるという。ガブリエルの主張も数ある実存主義の一つの変化形と考えればいいだろうか?

自然主義では脳も物理的存在として扱われる。しかし、ガブリエルは心という精神的存在は脳そのものとは異なる存在で自然主義に包含されるものではないと主張する。近年の脳科学や人工頭脳の進化には目覚ましいものがあり、いつか心も自然科学的に解明されるのではないかという思いもする。そうなれば現在のガブリエルの主張は価値のない紙屑同様なものになるのだろうか?それとも時代に合わせて変容するのか?将来が楽しみだ。

彼の描く新実存主義というのは人間の心の哲学である。自然主義(自然科学など)において心は脳などの中で神経の物理的な作用によって生まれるものとして扱われる。つまり動物の一員である人間は本質的に生物学的機械であり、その目的は他のあらゆる生命体と同じで脳はその目的に向けた機械要素であり、心はそこで生み出された情報であるとする。一方、彼の新実存主義では心と脳の関係はサイクリングと自転車の関係に例えられる。自転車はサイクリングの必要条件である。しかし自転車は道具でありサイクリングと同一ではない。心と脳の関係はサイクリングと自転車の関係と同じで、脳は心が生まれる必要条件であるが心と脳は同じではない。つまり心は頭の中にだけあるのではなく、意識を可能にする神経の活動結果というだけでもない。心にある自己認識や意味の形成、社会的活動の結果生まれ育まれるものであるとする。これらの長い間の経験を記録してきた現象が自然のメカニズムに統一して解明されるものではないという主張である。自然主義ではすべてを機械論的に理論化しようとする。しかし人間の「意識」は物語の虚構やゾンビの存在を考えることができるがそれらは物理的には存在していないものであり、自然に存在するものだけを扱う自然主義では扱えないものになる筈である。そうならばその概念を生み出している精神も自然主義では扱えないということになる。つまり心の特異性を自然の秩序に組み入れようとすれば失敗するという主張である。

実存主義を唱えている人は沢山いるが、人によってそれぞれ意味が違っている。例えばサルトルの実存主義では、人間は生まれた時は何でもない存在だが、自ら行動することで初めて人間になるという。ガブリエルの主張も数ある実存主義の一つの変化形と考えればいいだろうか?

自然主義では脳も物理的存在として扱われる。しかし、ガブリエルは心という精神的存在は脳そのものとは異なる存在で自然主義に包含されるものではないと主張する。近年の脳科学や人工頭脳の進化には目覚ましいものがあり、いつか心も自然科学的に解明されるのではないかという思いもする。そうなれば現在のガブリエルの主張は価値のない紙屑同様なものになるのだろうか?それとも時代に合わせて変容するのか?将来が楽しみだ。

世の中の住みにくさ ― 2020年02月01日

鴨長明の方丈記は書き出し部分が有名だが、中ほどに次のような文がある。

すべて世のありにくきこと、わが身とすみかとの、はかなくあだなるさまかくのごとし。いはむや所により、身のほどにしたがひて、心をなやますこと、あげてかぞふべからず。もしおのづから身かずならずして、權門のかたはらに居るものは深く悦ぶことあれども、大にたのしぶにあたはず。なげきある時も聲をあげて泣くことなし。進退やすからず、たちゐにつけて恐れをのゝくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。もし貧しくして富める家の隣にをるものは、朝夕すぼき姿を耻ぢてへつらひつゝ出で入る妻子、僮僕のうらやめるさまを見るにも、富める家のひとのないがしろなるけしきを聞くにも、心念々にうごきて時としてやすからず。もしせばき地に居れば、近く炎上する時、その害をのがるゝことなし。もし邊地にあれば、往反わづらひ多く、盜賊の難はなれがたし。いきほひあるものは貪欲ふかく、ひとり身なるものは人にかろしめらる。寶あればおそれ多く、貧しければなげき切なり。人を頼めば身他のやつことなり、人をはごくめば心恩愛につかはる。世にしたがへば身くるし。またしたがはねば狂へるに似たり。いづれの所をしめ、いかなるわざをしてか、しばしもこの身をやどし玉ゆらも心をなぐさむべき。(青空文庫より引用: https://www.aozora.gr.jp/cards/000196/files/975_15935.html )

文章が比較的平易なのでそのままでも頭に入るが自分なりに解釈すると大体次のようになるだろうか。

この世は全てのことが面倒で、我が身も住んでいる家も儚いもので空しいのはかくの如きものだ。いわんや所により自分の身の程に従いつつも心を悩ますことは数え上げたらきりがない。もし自分の身が数えるほどでもない者が権勢高い家の隣りに住んでいたなら深く喜ぶことはあっても大いに楽しむことはできない。泣きたい時でも声をあげて泣くことはできない。進退もままならない。日常の生活についても気を遣う様は例えば雀が鷹の巣の傍で暮らすようなものだ。もし富裕な家の隣に住む貧者がいれば朝夕自分のみすぼらしさを恥じてへつらいながら出入りすることになる。妻子や使用人が隣を羨ましがる様子を見ても、富裕な家が人を侮って無視する様子を聞いても心が乱れ安らぐことはない。もし狭い混んだところに住んでいるなら近くで火事が起こったらその災いから逃れられない。もし辺地に住むなら行き来が大変だし盗賊に狙われる恐れもある。また勢いのある者は貪欲だし、独身であれば軽く見られる。財産があれば心配ばかりしなければならないし、貧しければそれを嘆く。人に頼れば自分が人の言いなりになってしまう。人との関係を育めば心が愛情に支配される。世間に合わせれば身が堅苦しい。世の中に従わないと変人扱いだ。どのような場所で、どのようにすれば、しばしもこの身を休め短い時間でも心を安らぐことができるのだろうか。

800年前の人の思いも現代に生きる人間の悩みもあまり変わりがない気がする。

すべて世のありにくきこと、わが身とすみかとの、はかなくあだなるさまかくのごとし。いはむや所により、身のほどにしたがひて、心をなやますこと、あげてかぞふべからず。もしおのづから身かずならずして、權門のかたはらに居るものは深く悦ぶことあれども、大にたのしぶにあたはず。なげきある時も聲をあげて泣くことなし。進退やすからず、たちゐにつけて恐れをのゝくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。もし貧しくして富める家の隣にをるものは、朝夕すぼき姿を耻ぢてへつらひつゝ出で入る妻子、僮僕のうらやめるさまを見るにも、富める家のひとのないがしろなるけしきを聞くにも、心念々にうごきて時としてやすからず。もしせばき地に居れば、近く炎上する時、その害をのがるゝことなし。もし邊地にあれば、往反わづらひ多く、盜賊の難はなれがたし。いきほひあるものは貪欲ふかく、ひとり身なるものは人にかろしめらる。寶あればおそれ多く、貧しければなげき切なり。人を頼めば身他のやつことなり、人をはごくめば心恩愛につかはる。世にしたがへば身くるし。またしたがはねば狂へるに似たり。いづれの所をしめ、いかなるわざをしてか、しばしもこの身をやどし玉ゆらも心をなぐさむべき。(青空文庫より引用: https://www.aozora.gr.jp/cards/000196/files/975_15935.html )

文章が比較的平易なのでそのままでも頭に入るが自分なりに解釈すると大体次のようになるだろうか。

この世は全てのことが面倒で、我が身も住んでいる家も儚いもので空しいのはかくの如きものだ。いわんや所により自分の身の程に従いつつも心を悩ますことは数え上げたらきりがない。もし自分の身が数えるほどでもない者が権勢高い家の隣りに住んでいたなら深く喜ぶことはあっても大いに楽しむことはできない。泣きたい時でも声をあげて泣くことはできない。進退もままならない。日常の生活についても気を遣う様は例えば雀が鷹の巣の傍で暮らすようなものだ。もし富裕な家の隣に住む貧者がいれば朝夕自分のみすぼらしさを恥じてへつらいながら出入りすることになる。妻子や使用人が隣を羨ましがる様子を見ても、富裕な家が人を侮って無視する様子を聞いても心が乱れ安らぐことはない。もし狭い混んだところに住んでいるなら近くで火事が起こったらその災いから逃れられない。もし辺地に住むなら行き来が大変だし盗賊に狙われる恐れもある。また勢いのある者は貪欲だし、独身であれば軽く見られる。財産があれば心配ばかりしなければならないし、貧しければそれを嘆く。人に頼れば自分が人の言いなりになってしまう。人との関係を育めば心が愛情に支配される。世間に合わせれば身が堅苦しい。世の中に従わないと変人扱いだ。どのような場所で、どのようにすれば、しばしもこの身を休め短い時間でも心を安らぐことができるのだろうか。

800年前の人の思いも現代に生きる人間の悩みもあまり変わりがない気がする。

きりぎりす 太宰治 ― 2019年12月01日

NHKラジオの「朗読」で太宰治の短編を放送している。その中で「きりぎりす」は貧乏画家に嫁いだ女性の語り口で描写される。この女性は名家に育ち、もっと良い縁談が沢山あったが敢えて冴えないこの画家に惹かれる。世間から認められない人を自分だけが理解し支えることができるというヒロイン妄想もあったかもしれない。親達から反対される中で嫁いだ。貧乏であったが妻は自分だけがこの人を支えられることが幸せだった。そのうち世間での評価が高まり画家として成功してゆく。住まいもアパートから不似合いなほどの立派な家に転居していった。しかしそれにつれて夫はどんどん無名だった頃の孤高さや純粋さを失い、只の守銭奴で嘘つきで見栄っ張りな俗物に変わっていく。最初の頃は自分だけが唯一の理解者であったのに今は世間の皆が表面だけの理解者になってしまった。妻が最初に理解した画家はもういなくて薄っぺらな上っ面が世間にもてはやされるだけのくだらない男になってしまった。妻はこんな夫に愛想を尽かして離縁しようと考える。

太宰も作家として世間に評価されて高名になるにつれ、この画家のような俗物化して堕落する自分が情けなくて仕方なかったのだろう。夫の画家とその妻はともに太宰自身かもしれない。画家の妻は最後に床下で鳴くこおろぎの音を聞いて、自分の背骨にきりぎりすが鳴いている気がした。自分はこのきりぎりすの世俗から離れた幽かな声を忘れず、自分の背骨にして生きようと妻は決意する。

太宰も作家として世間に評価されて高名になるにつれ、この画家のような俗物化して堕落する自分が情けなくて仕方なかったのだろう。夫の画家とその妻はともに太宰自身かもしれない。画家の妻は最後に床下で鳴くこおろぎの音を聞いて、自分の背骨にきりぎりすが鳴いている気がした。自分はこのきりぎりすの世俗から離れた幽かな声を忘れず、自分の背骨にして生きようと妻は決意する。

What is essential is invisible to the eye ― 2019年06月22日

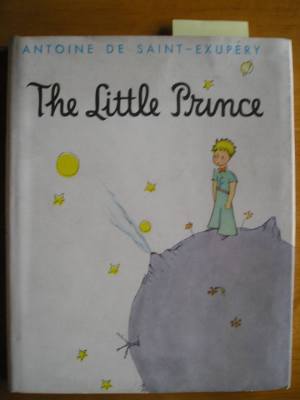

アマチュア無線でせっかく海外と交信するなら下手でもある程度の英語を学んでおくほうが楽しい。英語の基礎勉強にお勧めなのが寓話や童話の英語版を読むこと。平易だし内容が面白く哲学や教訓にも富んでいる。表題のWhat is essential is invisible to the eye はThe little prince に出てくる有名な一節で、知っている人も多いと思う。The little princeは1943年にアメリカで英語版が出たのが世界での最初であり、1945年に仏語原語版が出版された。英語版初版は1943年にReynal & Hitchcock社から出版されたが同じ年に版権がHarcourt, Incに移った。写真の本はアメリカで購入した英語版で、時期は後になるがHarcourt, Incの同じ本(COPYRIGHT,1943,BY HARCOURT,INCとある)。

主人公の王子はいくつもの星を訪れた後、地球を訪れてキツネに出会う。表題の一節はキツネが王子様と別れる時に言った言葉である。続けてキツネは次のように言う。

It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Men have forgotten this truth, But you must not forget it.

表題のWhat is essential is invisible to the eye は「大切なことは目に見えない」と普通訳される。それもいいが、essentialを素直に解釈して、「本質は目に見えない」とも言えそうだ。自然現象においても、エネルギーや波動、時間、場、量子のふるまいなどは目に見えない本質である。時間は時計で見ることができると言うだろうが、それは電気的機械的に代用手段を用いて便宜上の表示をしているに過ぎず、時間そのものが見えるわけではない。その見えない時も同じ時間をどう生きるかによってその人の宝にもなり、ただ浪費されるだけのにもなりうる。心は見えないために誤解や疑念や嘘や裏切りが生まれるが、他人の心や未来が見えないからこそ絶望せずに生きてゆけるとも言えそうだ。

主人公の王子はいくつもの星を訪れた後、地球を訪れてキツネに出会う。表題の一節はキツネが王子様と別れる時に言った言葉である。続けてキツネは次のように言う。

It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Men have forgotten this truth, But you must not forget it.

表題のWhat is essential is invisible to the eye は「大切なことは目に見えない」と普通訳される。それもいいが、essentialを素直に解釈して、「本質は目に見えない」とも言えそうだ。自然現象においても、エネルギーや波動、時間、場、量子のふるまいなどは目に見えない本質である。時間は時計で見ることができると言うだろうが、それは電気的機械的に代用手段を用いて便宜上の表示をしているに過ぎず、時間そのものが見えるわけではない。その見えない時も同じ時間をどう生きるかによってその人の宝にもなり、ただ浪費されるだけのにもなりうる。心は見えないために誤解や疑念や嘘や裏切りが生まれるが、他人の心や未来が見えないからこそ絶望せずに生きてゆけるとも言えそうだ。

夏目漱石 夢十夜 ― 2019年06月11日

この前、夜中に寝ながらNHKラジオ第二放送の高校講座国語総合を聞いていたら女優のミムラが出演していて、漱石の短編夢十夜の第六夜をやっていた。昔読んだことはあったが、夢の話で怖い話を集めたものという程度の記憶しかない。第六夜は山門で運慶が仁王を刻んでいる話。見物客の一人が彫刻とは木の中に埋まっているものを彫り起こす作業だと言う。自分も仁王を彫り起こしたくなって家に戻り、彫ってみたが明治の木には到底仁王は埋まっていなかった。それで運慶が今日まで生きている理由がわかったという話。いつの時代にもある現時代批判と言えるだろうか?

そこで翌日、図書館に行って夢十夜を探し、読み直してみた。第七夜は大きな客船に乗っている、人生に飽きた男の話。何処に向かっているのかわからない船の上で男は何もかもが詰まらなくなり、死ぬことにした。船から海に向かって身を投げた刹那、急に命が惜しくなる。飛び込むのはよせばよかったと心底後悔するがもはや後の祭り。どこに向かっていくのかわからない船でもやはり乗っているほうが死ぬよりましだったと気づく。男は初めて、生きる大事さを悟るのだが、落ちていく自分にはもうその悟りを生かすことができないという本当の絶望感を感じる。そして無限の後悔と恐怖を抱きながら黒い海へと落ちていく。人生という船の行き先は誰にもわからない。無意味と思うことを繰り返しながら行き先もわからず生きてきて途中で断ち切ってしまう男の気持ちが理解できないわけでもない。しかし行き先がわからないというのは無意味だということとは違う。その先に何が待っているのかを見届ける方が面白い。小説も結末がわからないから途中で詰まらなくなっても我慢して読み続け、読んでよかったと思うことは多い。それに、行く先のわからない船に乗っていても、自分の行く先は自分で決めるしかない。

そこで翌日、図書館に行って夢十夜を探し、読み直してみた。第七夜は大きな客船に乗っている、人生に飽きた男の話。何処に向かっているのかわからない船の上で男は何もかもが詰まらなくなり、死ぬことにした。船から海に向かって身を投げた刹那、急に命が惜しくなる。飛び込むのはよせばよかったと心底後悔するがもはや後の祭り。どこに向かっていくのかわからない船でもやはり乗っているほうが死ぬよりましだったと気づく。男は初めて、生きる大事さを悟るのだが、落ちていく自分にはもうその悟りを生かすことができないという本当の絶望感を感じる。そして無限の後悔と恐怖を抱きながら黒い海へと落ちていく。人生という船の行き先は誰にもわからない。無意味と思うことを繰り返しながら行き先もわからず生きてきて途中で断ち切ってしまう男の気持ちが理解できないわけでもない。しかし行き先がわからないというのは無意味だということとは違う。その先に何が待っているのかを見届ける方が面白い。小説も結末がわからないから途中で詰まらなくなっても我慢して読み続け、読んでよかったと思うことは多い。それに、行く先のわからない船に乗っていても、自分の行く先は自分で決めるしかない。

空間と時間の概念 ― 2019年05月15日

アインシュタインは著書「相対論の意味」の冒頭で次のように述べている。

われわれの概念、および概念の体系が妥当であるという唯一の理由は、それらがわれわれの経験の集成を表現するのに役立つという点にある。これ以上には、概念や概念の体系は何らかの妥当性を持ちえない。哲学者たちは、ある種の基本的な概念を、それを制御しうる経験領域から、“先験的必然”という捉え難い高所へ運ぶことによって、科学的思考の進歩に対して1つの有害な影響を与えたと私は信じる。なぜなら、概念の世界は、経験から論理的方法によっては導きえられず、ただ、ある意味で、人間精神―それなくして科学はありえない―の1つの創造物に過ぎないと思われるとしても、それにもかかわらず、この概念の世界は、ちょうど着物の形が人間の体の形をしているのと同様、われわれの経験の性質と密接な関係にある。このことは、とくにわれわれの空間と時間の概念に対してもほんとうであって、物理学者たちは、これらを修理し、ふたたび使用可能な状態におくために、これらを“先験的必然”の神殿からひきずり下ろすことを、事実によって余儀なくされてきたのである。(A.Einstein: The meaning of Relativity 相対論の意味 岩波文庫 より)

以上の文は何を言っているのか直ぐに頭に入らないので良く読み直して考えてみた。まず“先験的必然”とは何だろうか?“先験的”を調べると、カントに始まる我々の認識の仕方、可能な経験の制約に関する認識を言うとある。さらに分からなくなったが、要は“自明のこと”ということと考えられる。アインシュタインはこれまでのカントなどの哲学のある部分を科学にとって有害と批判している。カントの哲学における空間と時間の概念は、これを自明のものとして人間の手の届かないところに棚上げしてしまって考える対象からも外してしまった。しかしこの空間と時間の概念は我々の経験している性質と密接に繋がっており、それを科学として取り扱うべきである。だからカントらによって棚上げされたこの概念を再び経験と事実の世界に戻して扱っていくというアインシュタインの空間と時間に関する取り組みの決意を示していると解釈した。これでいいだろうか? 今後彼の時空について少しずつ理解して行きたい。

われわれの概念、および概念の体系が妥当であるという唯一の理由は、それらがわれわれの経験の集成を表現するのに役立つという点にある。これ以上には、概念や概念の体系は何らかの妥当性を持ちえない。哲学者たちは、ある種の基本的な概念を、それを制御しうる経験領域から、“先験的必然”という捉え難い高所へ運ぶことによって、科学的思考の進歩に対して1つの有害な影響を与えたと私は信じる。なぜなら、概念の世界は、経験から論理的方法によっては導きえられず、ただ、ある意味で、人間精神―それなくして科学はありえない―の1つの創造物に過ぎないと思われるとしても、それにもかかわらず、この概念の世界は、ちょうど着物の形が人間の体の形をしているのと同様、われわれの経験の性質と密接な関係にある。このことは、とくにわれわれの空間と時間の概念に対してもほんとうであって、物理学者たちは、これらを修理し、ふたたび使用可能な状態におくために、これらを“先験的必然”の神殿からひきずり下ろすことを、事実によって余儀なくされてきたのである。(A.Einstein: The meaning of Relativity 相対論の意味 岩波文庫 より)

以上の文は何を言っているのか直ぐに頭に入らないので良く読み直して考えてみた。まず“先験的必然”とは何だろうか?“先験的”を調べると、カントに始まる我々の認識の仕方、可能な経験の制約に関する認識を言うとある。さらに分からなくなったが、要は“自明のこと”ということと考えられる。アインシュタインはこれまでのカントなどの哲学のある部分を科学にとって有害と批判している。カントの哲学における空間と時間の概念は、これを自明のものとして人間の手の届かないところに棚上げしてしまって考える対象からも外してしまった。しかしこの空間と時間の概念は我々の経験している性質と密接に繋がっており、それを科学として取り扱うべきである。だからカントらによって棚上げされたこの概念を再び経験と事実の世界に戻して扱っていくというアインシュタインの空間と時間に関する取り組みの決意を示していると解釈した。これでいいだろうか? 今後彼の時空について少しずつ理解して行きたい。

最近のコメント