受信機のAGC時定数の問題 ― 2023年10月31日

最近は短波帯用の無線機としてICOMのIC7300を専ら使っている。これは簡素な構成のSDRトランシーバで安価ながら性能もよい。近年の短波帯は家庭やソーラー設備のインバーターの増加による人工雑音が溢れていて受信にも苦労する。最近は特に原因不明の短いパルス幅のノイズが増えてきた。パルス幅が10mS程度と短いが振幅は大きく、S9+20dB以上にも達する。これが十数秒間隔に1回くらいの頻度で発生するが、これまで古いアナログの無線機で受信していたときはあまり気にならなかった。しかしIC7300で受信すると受信障害が非常に明確になる。このオーディオ波形を観測すると、ワンショットのパルスノイズが入った瞬間にIC7300のAGC(Automatic Gain Control)が作動して利得を下げるのだが、発生したAGCのフィードバック電圧は時定数回路により、規定の時間保持される。例えば時定数2秒の場合、10mSという極めて短い時間のワンショットパルスノイズが入っても、設定時定数の約2秒間は無信号の状態が継続してしまう。つまり一瞬のパルスノイズが入ったらノイズの時間幅は10mSという短さであっても200倍の長い時間無音状態が続いてしまうことになる。最近の無線機のAGC回路は一瞬のパルスノイズが入ってもディジタル演算により規定のAGC電圧保持時間分確実にフィードバック電圧を発生させるため、このような問題が生じやすくなっている。昔のアナログ受信機では短いパルスノイズでは十分な制御電圧が発生できず、AGCのフィードバック制御電圧の持続時間も短くなるため無音状態は生じにくいという良さがあった。

IC7300でこの問題を回避するにはAGC回路の時定数をできるだけ短くするしかない。AGCの時定数設定は最小100mSとなっているので、この100mSにしてみると無音状態もかなり改善されてパルスノイズもあまり気にならなくなった。一方音声のSSB信号受信では信号に応じてゲインが瞬時に変わるので非常に聞きにくくなって使用に耐えない。CWやFT8などのデジタル信号であればAGCの時定数を短くすることで信号の消失がなくなり、有効である。

この問題の対症療法としては適宜AGCの設定時定数を変更することで凌ぐことができそうだが、恒久的にはメーカーの対応を希望したい。AGCは短いパルスが入った場合にはリリース時定数を短くし、通常のSSB信号のような長い変動周期の入力に対しては長いリリース時定数を持つようにする。つまりAGCの時定数を二重時定数回路にすることでこの問題は解決できる筈である。

IC7300でこの問題を回避するにはAGC回路の時定数をできるだけ短くするしかない。AGCの時定数設定は最小100mSとなっているので、この100mSにしてみると無音状態もかなり改善されてパルスノイズもあまり気にならなくなった。一方音声のSSB信号受信では信号に応じてゲインが瞬時に変わるので非常に聞きにくくなって使用に耐えない。CWやFT8などのデジタル信号であればAGCの時定数を短くすることで信号の消失がなくなり、有効である。

この問題の対症療法としては適宜AGCの設定時定数を変更することで凌ぐことができそうだが、恒久的にはメーカーの対応を希望したい。AGCは短いパルスが入った場合にはリリース時定数を短くし、通常のSSB信号のような長い変動周期の入力に対しては長いリリース時定数を持つようにする。つまりAGCの時定数を二重時定数回路にすることでこの問題は解決できる筈である。

PayPalとOQRS ― 2023年07月28日

DXCCの現存エンティテイのうち唯一交信できずに残っていたのがPJ5(Saba & St Eustatius)だった。しかし7月中旬にPJ5Cが運用されて何とか交信に漕ぎつけて全エンティテイとの交信がやっと達成できた。早速QSLカードを請求しようとしたがPJ5CはOQRS(Online QSL Request Services)という、Paypalによる支払いシステムを使ったQSL送付サービスしか使えないことがわかった。

Paypalには以前海外への送金用に入会していたが、送金手数料が499円も取られるようになってから退会していた。仕方ないので今月Paypalに再入会した。Paypalは入会したまま使わなくても年会費等は取られず、また再入会しても以前のアカウントが使えず新アカウントになるだけで再入会自体は問題なかった。

OQRSサイトに入り、手順に従って交信データを入力して行くとQSLの送付料は2ユーロ+為替手数料4%であり、日本円で329円がPaypalから請求された。このほかに送金手数料499円が加算される筈と思っていたが含まれていなかった。その後クレジットの未確定請求額を見たがやはり329円のみだった。おかしいと思って調べてみたが自分の理解が間違っていたようだ。個人間の海外送金は少額であっても一律手数料499円が取られるが、OQRSはどうも海外ショッピングと同じ仕組みになっていて個人間送金には当たらないようだ。このため為替換算手数料以外はかからないらしい。

これまでOQRSは高額な手数料がかかると思い込んでいて使ったことがなく、今回初めて使ってみたが最も費用が少なくて済むQSL入手システムのようだ。今後もっと積極的に利用してもいいかなという気がした。

但し、個人のQSLマネージャにPaypalで送金する場合は送金手数料499円が加算されるだろうから注意を要する。また今回の経験から、OQRSだと基本的に送金手数料はかからないと考えられるが常にそうだという確証はない。OQRSでもPaypalの支払先はQSLマネージャ個人のメールアドレスなので、これがどうして個人間の送金に当たらないのかまだ良く理解できていない。

なお、OQRSでは自分へのQSL送付先住所をPaypalに登録済の住所にするか、別途送り先住所を指定するか選ぶことができる。Paypalの住所登録は日本語の漢字での登録しかできないので海外から郵便を送るのに問題があるかも知れないと考え、ローマ字の住所氏名で送るように別途指定した。実際にはPaypalの住所氏名が漢字の場合、OQRSではQRZ.COMに表示された英文住所氏名に置き換えられるようである。従ってPaypal登録住所氏名のみでQRZ.COMサイトに正しく住所氏名を登録していない場合は海外からの郵便が配達されない可能性がある。

Paypalには以前海外への送金用に入会していたが、送金手数料が499円も取られるようになってから退会していた。仕方ないので今月Paypalに再入会した。Paypalは入会したまま使わなくても年会費等は取られず、また再入会しても以前のアカウントが使えず新アカウントになるだけで再入会自体は問題なかった。

OQRSサイトに入り、手順に従って交信データを入力して行くとQSLの送付料は2ユーロ+為替手数料4%であり、日本円で329円がPaypalから請求された。このほかに送金手数料499円が加算される筈と思っていたが含まれていなかった。その後クレジットの未確定請求額を見たがやはり329円のみだった。おかしいと思って調べてみたが自分の理解が間違っていたようだ。個人間の海外送金は少額であっても一律手数料499円が取られるが、OQRSはどうも海外ショッピングと同じ仕組みになっていて個人間送金には当たらないようだ。このため為替換算手数料以外はかからないらしい。

これまでOQRSは高額な手数料がかかると思い込んでいて使ったことがなく、今回初めて使ってみたが最も費用が少なくて済むQSL入手システムのようだ。今後もっと積極的に利用してもいいかなという気がした。

但し、個人のQSLマネージャにPaypalで送金する場合は送金手数料499円が加算されるだろうから注意を要する。また今回の経験から、OQRSだと基本的に送金手数料はかからないと考えられるが常にそうだという確証はない。OQRSでもPaypalの支払先はQSLマネージャ個人のメールアドレスなので、これがどうして個人間の送金に当たらないのかまだ良く理解できていない。

なお、OQRSでは自分へのQSL送付先住所をPaypalに登録済の住所にするか、別途送り先住所を指定するか選ぶことができる。Paypalの住所登録は日本語の漢字での登録しかできないので海外から郵便を送るのに問題があるかも知れないと考え、ローマ字の住所氏名で送るように別途指定した。実際にはPaypalの住所氏名が漢字の場合、OQRSではQRZ.COMに表示された英文住所氏名に置き換えられるようである。従ってPaypal登録住所氏名のみでQRZ.COMサイトに正しく住所氏名を登録していない場合は海外からの郵便が配達されない可能性がある。

本日の強いスポラディックE層伝播 ― 2023年05月29日

この時期は突発的に発生する電離層、即ちスポラディックE層の発生頻度が高い。

電離層に向けて垂直に電波を放射したときに電離層で反射できる最高周波数foを臨界周波数と呼び、スポラディックE層(以後Es)の場合はfoEsと表記する。foEsは電波の入射角度が90度の場合であるが、実際の電離層反射での入射角度が小さくなればなる程使用可能周波数は高くなる。だからfoEs自体は低い周波数でも低入射角ならずっと高い周波数まで反射して使うことができる。

観測情報によれば最近は昼間にfoEsが14MHzを超える日が増えているため、144MHz帯を時々受信するようにしている。この時期のEs伝播は50MHz帯くらいまでは比較的高い確率で発生するが、それ以上の周波数になるとEs伝播の発生は劇的に少なくなる。通常Esが発生しても144MHz帯では周波数が高過ぎてEs層を突き抜けるので滅多にEs伝播は発生しない。私も当然ながらこれまで144MHz帯でのEsによる交信は経験したことがない。

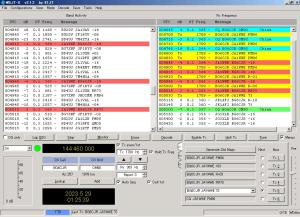

本日の午前中はfoEsが上昇していると期待されるため144.46MHzのFT8データ通信周波数を受信してみたら幾つもの中国からの信号が目に入った。慌ててこちらから呼んでみる。出力5WでしかもアンテナはHFの21MHzに同調したアンテナのため駄目だろうとは思いつつも呼び続けていたら9時50分JST頃、BG6CJRからなんとコールバックがあった。一度では済まず何回か繰り返した。レポートは送/受-6dB/-19dB。こちらの信号は限界に近いS/Nの-19dBだったが交信は無事に成立できた。144MHz帯でのEs交信はもはや珍しいとは言えないのかもしれないが自分にとっては初めてのEsによる144MHz帯での交信であり、しかも144MHz帯での初の海外交信になった。相手のBG6CJRは中国のNingguoCityで距離は約2000km。

私の設備はQRPの出力たった5Wであり、しかも144MHz用のアンテナがなくて21MHzのアンテナで代用したのだが、考えてみると21MHzx7=147MHz≒144MHzでほぼ7倍の高調波共振したダイポールアンテナとしてうまく波が乗ってくれたようだ。

本日29日のスポラディックE層の状態を調べたら東京国分寺で12時45分JSTにfoEsが22.3MHzという稀な高さまで上昇していた。144MHzでの2000kmの距離の伝播に必要なfoEsは20MHz以上と考えられるが、交信時刻である午前10時JST前後の国分寺データは不明。多分昼に最大に達してはいるが、10時頃だとfoEsはまだ20MHzには到達していなかったろう。恐らく電離層での散乱効果などにより、foEsが下回っても伝播条件が成立するのかもしれない。

(画像はFT8での交信成立時のPC画面スクリーンショット-clickで拡大)

電離層に向けて垂直に電波を放射したときに電離層で反射できる最高周波数foを臨界周波数と呼び、スポラディックE層(以後Es)の場合はfoEsと表記する。foEsは電波の入射角度が90度の場合であるが、実際の電離層反射での入射角度が小さくなればなる程使用可能周波数は高くなる。だからfoEs自体は低い周波数でも低入射角ならずっと高い周波数まで反射して使うことができる。

観測情報によれば最近は昼間にfoEsが14MHzを超える日が増えているため、144MHz帯を時々受信するようにしている。この時期のEs伝播は50MHz帯くらいまでは比較的高い確率で発生するが、それ以上の周波数になるとEs伝播の発生は劇的に少なくなる。通常Esが発生しても144MHz帯では周波数が高過ぎてEs層を突き抜けるので滅多にEs伝播は発生しない。私も当然ながらこれまで144MHz帯でのEsによる交信は経験したことがない。

本日の午前中はfoEsが上昇していると期待されるため144.46MHzのFT8データ通信周波数を受信してみたら幾つもの中国からの信号が目に入った。慌ててこちらから呼んでみる。出力5WでしかもアンテナはHFの21MHzに同調したアンテナのため駄目だろうとは思いつつも呼び続けていたら9時50分JST頃、BG6CJRからなんとコールバックがあった。一度では済まず何回か繰り返した。レポートは送/受-6dB/-19dB。こちらの信号は限界に近いS/Nの-19dBだったが交信は無事に成立できた。144MHz帯でのEs交信はもはや珍しいとは言えないのかもしれないが自分にとっては初めてのEsによる144MHz帯での交信であり、しかも144MHz帯での初の海外交信になった。相手のBG6CJRは中国のNingguoCityで距離は約2000km。

私の設備はQRPの出力たった5Wであり、しかも144MHz用のアンテナがなくて21MHzのアンテナで代用したのだが、考えてみると21MHzx7=147MHz≒144MHzでほぼ7倍の高調波共振したダイポールアンテナとしてうまく波が乗ってくれたようだ。

本日29日のスポラディックE層の状態を調べたら東京国分寺で12時45分JSTにfoEsが22.3MHzという稀な高さまで上昇していた。144MHzでの2000kmの距離の伝播に必要なfoEsは20MHz以上と考えられるが、交信時刻である午前10時JST前後の国分寺データは不明。多分昼に最大に達してはいるが、10時頃だとfoEsはまだ20MHzには到達していなかったろう。恐らく電離層での散乱効果などにより、foEsが下回っても伝播条件が成立するのかもしれない。

(画像はFT8での交信成立時のPC画面スクリーンショット-clickで拡大)

光モデムからのノイズ問題 ― 2023年04月18日

光回線を導入してからHF帯の受信ノイズが増えた気がしたので調べてみた。光モデム(ONU:NTT型番RX-600MI)の電源を切るとノイズは止まる。(ここでのノイズとは音のノイズではなく、電波として発生する高周波の電磁波ノイズである)

発生源を切り分けるため電源アダプタから光モデムへの接続を外し、電源アダプタに100Vを通電した状態でもノイズが発生し、電源アダプタへの通電を切るとノイズも消える。以上からノイズ発生源はONU本体ではなく、電源アダプタからのインバータノイズと特定できた。アダプタの入出力コードにフェライトコアを挟んでコモンモードノイズを阻止してみたが効果はなく、ノイズは電源アダプタ自身から直接放射されているようだ。

以前はこのようにノイズを発生する電源アダプタも多く見受けられたが最近はノイズを発生するものは少なくなっている。これまで使用していたドコモのHOMEwifiではこのようなノイズ問題は全く無かった。また同時に使っているルーター等でもこのような問題は起きていない。ONUに使われている電源アダプタのノイズ品質が非常に劣っているようだ。

NTTに問い合わせてみたが、当該電源アダプタのノイズ対策品は用意されていないとのこと。従って対応としては同じものを交換する位しか出来ないが、同じものを交換しても解決しないだろうと考えられるのでNTTへの対策依頼は打ち切った。

インバータから発生するノイズ問題はクレームして対策してもらうことも難しい場合が多い。自分で対策するにしても製品保証との関連があり、やりにくい。

結局、受信機系統と電源アダプタとを電磁的に隔離や遮蔽するなど工夫するしかない。外部からのノイズ源は多岐に渡っていてこの電源アダプタだけではないので難しい問題だが、製造基準の甘い中国等のインバータ製品の日本国内での電磁放射基準をもっと厳しくして行かない限り根本的な解決にはならなそうだ。

発生源を切り分けるため電源アダプタから光モデムへの接続を外し、電源アダプタに100Vを通電した状態でもノイズが発生し、電源アダプタへの通電を切るとノイズも消える。以上からノイズ発生源はONU本体ではなく、電源アダプタからのインバータノイズと特定できた。アダプタの入出力コードにフェライトコアを挟んでコモンモードノイズを阻止してみたが効果はなく、ノイズは電源アダプタ自身から直接放射されているようだ。

以前はこのようにノイズを発生する電源アダプタも多く見受けられたが最近はノイズを発生するものは少なくなっている。これまで使用していたドコモのHOMEwifiではこのようなノイズ問題は全く無かった。また同時に使っているルーター等でもこのような問題は起きていない。ONUに使われている電源アダプタのノイズ品質が非常に劣っているようだ。

NTTに問い合わせてみたが、当該電源アダプタのノイズ対策品は用意されていないとのこと。従って対応としては同じものを交換する位しか出来ないが、同じものを交換しても解決しないだろうと考えられるのでNTTへの対策依頼は打ち切った。

インバータから発生するノイズ問題はクレームして対策してもらうことも難しい場合が多い。自分で対策するにしても製品保証との関連があり、やりにくい。

結局、受信機系統と電源アダプタとを電磁的に隔離や遮蔽するなど工夫するしかない。外部からのノイズ源は多岐に渡っていてこの電源アダプタだけではないので難しい問題だが、製造基準の甘い中国等のインバータ製品の日本国内での電磁放射基準をもっと厳しくして行かない限り根本的な解決にはならなそうだ。

ダイオードクリッパーの実験 ― 2023年03月27日

現在使用しているHFトランシーバーはIC721という古い物。これはシンプルな点は良いのだが、スピーチプロセッサーさえ無くてトークパワーが低いという弱点がある。音声の波形は複雑で、そのまま送信機に入れると非常に低い平均出力しか得られない。このため音声の尖頭部を切って平均化するスピーチプロセッサーが必要になる。これを簡易的に行う方法として、ゲルマニウムダイオードの順方向特性を使うスピーチクリッパーがある。

ゲルマニウムダイオードに順方向の電圧を印加すると約0.2V以上の電圧で急激に電流がながれ始め、それ以下ではほとんど流れない。この流れ始める電圧を順方向電圧と呼ぶ。この順方向電圧を利用してダイオードを互いに逆向きに並列接続し、音声増幅回路の途中に入れてやれば順方向電圧で音声信号波形の頭がクリップされるので信号の平均値upが期待できる。問題はクリップするレベルで、例えば正弦波の頭を切れば波形が歪むから、信号の歪率が増加してうまくない。結局歪の増加と平均出力の増加との兼ね合いで適度なレベルを選ぶことになる。

実際にどんな特性になるのかを把握するために手持ちのゲルマニウムダイオード1N34Aの順方向特性を予備実験的に測定してみた。結果は次の通り。

順方向電圧Volt, 順方向電流 mA

0.142, 0.07

0.16, 0.1

0.18, 0.15

0.25, 0.46

0.3, 0.9

この特性を回帰式Y=A・X^R (Y:電流mA、A:係数、X:電圧Volt、R:次数)

に乗るよう最小2乗法計算して係数A、Rを求めてみた。結果は

A=54.637 R=3.42で4%以内位の回帰誤差に収めることができた。

このダイオードの特性はY=54.637・X^3.42 で概略表せることになる。

結局電流は電圧の3.42乗に比例するという結果が得られた。次数3.42はかなり急峻で歪も相当増えそうだが、試しにIC721のマイクアンプ部分の200mV程度の信号電圧の部分に1N34A2本を逆方向並列接続したものを挿入してみた。結果はある程度の音声信号レベル平均化ができてトークパワーが上がったように見えるが歪もだいぶ増加するという状況。

ゲルマニウムダイオードに順方向の電圧を印加すると約0.2V以上の電圧で急激に電流がながれ始め、それ以下ではほとんど流れない。この流れ始める電圧を順方向電圧と呼ぶ。この順方向電圧を利用してダイオードを互いに逆向きに並列接続し、音声増幅回路の途中に入れてやれば順方向電圧で音声信号波形の頭がクリップされるので信号の平均値upが期待できる。問題はクリップするレベルで、例えば正弦波の頭を切れば波形が歪むから、信号の歪率が増加してうまくない。結局歪の増加と平均出力の増加との兼ね合いで適度なレベルを選ぶことになる。

実際にどんな特性になるのかを把握するために手持ちのゲルマニウムダイオード1N34Aの順方向特性を予備実験的に測定してみた。結果は次の通り。

順方向電圧Volt, 順方向電流 mA

0.142, 0.07

0.16, 0.1

0.18, 0.15

0.25, 0.46

0.3, 0.9

この特性を回帰式Y=A・X^R (Y:電流mA、A:係数、X:電圧Volt、R:次数)

に乗るよう最小2乗法計算して係数A、Rを求めてみた。結果は

A=54.637 R=3.42で4%以内位の回帰誤差に収めることができた。

このダイオードの特性はY=54.637・X^3.42 で概略表せることになる。

結局電流は電圧の3.42乗に比例するという結果が得られた。次数3.42はかなり急峻で歪も相当増えそうだが、試しにIC721のマイクアンプ部分の200mV程度の信号電圧の部分に1N34A2本を逆方向並列接続したものを挿入してみた。結果はある程度の音声信号レベル平均化ができてトークパワーが上がったように見えるが歪もだいぶ増加するという状況。

世界で最も隔絶した孤島ブーベ(2) ― 2023年02月13日

南極大陸に近い南大西洋の幻と言われた孤島ブーベ島(Bouvet Is.)に挑んだアマチュア達について4年前このブログ(2019年3月24日付)に少し書いた。1989年の遠征隊3Y5Xは上陸に成功し延べ5万局との交信を成し遂げた。その30年後、2019年の遠征隊3Y0Iは嵐のため上陸を断念し計画中止して帰還した。2020年になるとノルウエーのハムを中心とした3Y0Jのエクスペディション計画が開始された。目標は2023年1月上陸で世界と20万の交信を目指すものだった。計画は進み、2023年1月に極地探検用の帆船でフォークランドを出発し、1月31日にブーベに到着。その後、強風で荒れる海から数人で上陸に成功して2月上旬より無線運用を開始した。大がかりな設備の搬入は困難なため無線運用は本田の発電機と100Wの送信機と簡素なワイヤーアンテナという最小の設備で行われた。

小規模な設備のため日本で受信するのも難しかったが、それでも10MHz、18MHz、21MHzバンドなどで微かな電信の信号を捉えることができた。呼ぶ局数が非常に多いため長い間こちらから呼ぶチャンスを待っていたが、2月9日の深夜、18.072MHzの電信で良く入感しており、呼ぶ局も少なくなってきたところを暫く呼んでやっと応答してもらうことができた。その後は交信できる機会もないまま日が過ぎたが、本格的な設備が搬入されるまでの我慢と考えていた。しかし今日2月13日になって本格設備の搬入が困難であるため明日には中止撤退という発表がされた。結局交信数は目標を大きく未達の1万1千程度(交信数はCW/SSBのみでFT8を含んでいない)で終了することとなった。

そんなわけで今回のブーベは自分にとって1交信のみという結末になった。世界のアマチュア無線の冒険家も高齢化しており、このような過酷な遠征は益々困難になっているが、今回それでも上陸出来て1万局以上の交信を達成できた事は賞賛すべきなのだろう。

小規模な設備のため日本で受信するのも難しかったが、それでも10MHz、18MHz、21MHzバンドなどで微かな電信の信号を捉えることができた。呼ぶ局数が非常に多いため長い間こちらから呼ぶチャンスを待っていたが、2月9日の深夜、18.072MHzの電信で良く入感しており、呼ぶ局も少なくなってきたところを暫く呼んでやっと応答してもらうことができた。その後は交信できる機会もないまま日が過ぎたが、本格的な設備が搬入されるまでの我慢と考えていた。しかし今日2月13日になって本格設備の搬入が困難であるため明日には中止撤退という発表がされた。結局交信数は目標を大きく未達の1万1千程度(交信数はCW/SSBのみでFT8を含んでいない)で終了することとなった。

そんなわけで今回のブーベは自分にとって1交信のみという結末になった。世界のアマチュア無線の冒険家も高齢化しており、このような過酷な遠征は益々困難になっているが、今回それでも上陸出来て1万局以上の交信を達成できた事は賞賛すべきなのだろう。

DXCCを申請する(3) ― 2023年02月01日

DXCCのオンライン申請の結果が出た。データ記入ミスでNGと思われたQSLは有効と判断された。理由は推測だが、交信している事実は問題なく確認できたので再申請の必要なく承認されたようだ。他の申請分も失格のものはなく、申請し損なった消滅エンティテイ分1枚を除く46枚全部が承認された。そして、心配していたLoTW申請分とオンライン申請分とはコールサインで紐づけされるようであり、DXCCstandingsには問題なく両方の合計値が表示された。ただ気になる点はLoTW内で表示されるAccountStatusには今回の追加分が今のところ反映されていない事。ARRLのDXCCサイトとLoTWサイトがなぜか不統一な状況に見える。暫くの期間待って是正されなければARRLに問い合わせてみよう。

ARRLのDXCCstandingsサイトではLoTWで既に得ていた分と合わせて、現存エンティテイ339、消滅分含む総合エンティテイ349という結果になった。現存するエンティテイの総数は340なので-1ということになるが、残りの1つ(SABA & ST EUSTATIUS)を得るのに今後どのくらいかかるかは見通しがつかない。まあゆっくり探そうと思う。

一部不確かな点は残るが、今回申請プロセスを一通り体験したので全体の仕組みと手順は概略理解できて良い経験だったと思っている。

やる気になれば簡単に出来ると思い込んでしまうことは多いが、頭では簡単に思えてもいざ実際に行うと様々な問題が立ちはだかっていてそれほど容易ではないことにいつも気付かされる。自分にとって新しい事を体験する時だけ頭は活性化するようだ。ささやかな事でもそこに実体験する意味がある。

ARRLのDXCCstandingsサイトではLoTWで既に得ていた分と合わせて、現存エンティテイ339、消滅分含む総合エンティテイ349という結果になった。現存するエンティテイの総数は340なので-1ということになるが、残りの1つ(SABA & ST EUSTATIUS)を得るのに今後どのくらいかかるかは見通しがつかない。まあゆっくり探そうと思う。

一部不確かな点は残るが、今回申請プロセスを一通り体験したので全体の仕組みと手順は概略理解できて良い経験だったと思っている。

やる気になれば簡単に出来ると思い込んでしまうことは多いが、頭では簡単に思えてもいざ実際に行うと様々な問題が立ちはだかっていてそれほど容易ではないことにいつも気付かされる。自分にとって新しい事を体験する時だけ頭は活性化するようだ。ささやかな事でもそこに実体験する意味がある。

DXCCを申請する(2) ― 2023年01月16日

LoTWで最初のDXCCを得た後、紙QSLカードの追加申請をオンライン申請で行ったが、眠い中ろくにチェックしなかったため2つの痛恨のミスがあった。一つは消滅エンティテイの1枚。DXCCでは現存エンティテイだけでなく消滅した過去のエンティテイも別カウントされるので自分のところにあった僅かな消滅分のQSLカードも追加申請した。しかし申請時に何を勘違いしたのか、この一枚は消滅エンティテイではないと思い込んでしまい、申請データから外してしまった。これは申請後見直したら有効であることに気が付き、自分の迂闊さを後悔した。

オンライン申請後、紙QSLカードをJARLにVerifyのため11日に郵送したが昨日15日には返送されてきた。4日で郵送日数含んで返って来るとはその処理の速さに驚いた。

しかし送られてきたチェック結果を見ると現存エンティテイのQSLカード申請分41枚のうち1枚が失格だった。原因は日付のデータ記入ミス。結局有効な現存分は40枚に減った。JARLでのチェックは申請した紙QSLカードデータと紙QSL実物が一致しているかどうかを確認するだけのものだから、この後のARRLでのデータチェックでARRLが有効と認めていないものが別途省かれる可能性は残っていて最終的には更に減るだろう。現時点では現存分1枚と消滅分1枚をミスにより無効にしてしまったので後日面倒でも再申請をする必要がある。

今回は初めてとは言え、失敗だらけだった。老化により記憶力が著しく低下したが、記憶力の低下は重要な判断力も狂わせる。これを回避するには思い込みによるショートカットを排除して確実に見直し確認をするしかないと反省させられた。

オンライン申請後、紙QSLカードをJARLにVerifyのため11日に郵送したが昨日15日には返送されてきた。4日で郵送日数含んで返って来るとはその処理の速さに驚いた。

しかし送られてきたチェック結果を見ると現存エンティテイのQSLカード申請分41枚のうち1枚が失格だった。原因は日付のデータ記入ミス。結局有効な現存分は40枚に減った。JARLでのチェックは申請した紙QSLカードデータと紙QSL実物が一致しているかどうかを確認するだけのものだから、この後のARRLでのデータチェックでARRLが有効と認めていないものが別途省かれる可能性は残っていて最終的には更に減るだろう。現時点では現存分1枚と消滅分1枚をミスにより無効にしてしまったので後日面倒でも再申請をする必要がある。

今回は初めてとは言え、失敗だらけだった。老化により記憶力が著しく低下したが、記憶力の低下は重要な判断力も狂わせる。これを回避するには思い込みによるショートカットを排除して確実に見直し確認をするしかないと反省させられた。

DXCCを申請する ― 2023年01月11日

アマチュア無線では交信した地域や局数の条件を満たせばアワードと呼ばれる証明書を受けることができる。数あるアワードの中で世界的に最も権威があって人気の高いのがARRLの発行するDXCCアワード。DXCCは世界の国や政治的・地理的に区別された現在340の地域区分をエンティテイと呼んで、それらの地域との交信が証明されれば地域数に応じたアワードを受けられる。

これまで長年アマチュア無線を続けてきて、交信した地域や局数もそれなりに増えたが、アワードというものはまだ一つも貰ったことがない。折角交信証も集まったのでこの際DXCCを申請してみようかと思い立った。昨年末にLoTWという電子的交信証明システムを見たら自分の交信エンティテイが現存地域数で298になっていたので、重い腰を上げてDXCCの申請をしてみた。LoTWは電子システムなので集計や証明は正確で速く、申請後すぐに初めてのDXCCの証明を得ることができた。

LoTWに含まれない古い交信などはQSLカードと呼ばれる紙の交信証でも証明可能であり、それらをチェックしてみたらLoTWだけでは得られない残り42エンティテイのうち41エンティテイまでは所有していることが判った。もちろんそれら全てが認められるわけではないが合計で現存全340エンティテイのうち最大で339まで達する可能性はある。

昔はLoTWなどという便利なシステムがなく、全て紙の交信証ベースだったから今より手続きは遥かに大変だったようだ。紙の交信証のチェックは厳格で1枚ずつVerifyが必要である。現在は紙の交信証の全数チェックもJARLが代行してくれる。そこで1月になって41エンティテイの紙交信証の追加申請作業を始めた。

申請手順はARRLのオンライン申請サイトでのデータ作成と申請作業を行い、並行して紙の交信証をJARLに送って誤りのないことを証明してもらう。ARRLのサイトは全て英語でうんざりするほど面倒臭いし分かりにくい。そこでDXCCを長年続けている茨城のJH1OCCにメールで聞きながらなんとか申請作業を完了させることができた。ただ仕組み上まだLoTWによるエンティテイ数と紙での追加申請分が問題なく結合できるのか不確かだ。また紙交信証のチェックで不適となる可能性も高いので、結果がどうなるのかは分からない。

でも結果がどうあれ長年挑戦したいと思って出来なかったDXCCの申請を実行できただけでも一歩進めた気がする。

これまで長年アマチュア無線を続けてきて、交信した地域や局数もそれなりに増えたが、アワードというものはまだ一つも貰ったことがない。折角交信証も集まったのでこの際DXCCを申請してみようかと思い立った。昨年末にLoTWという電子的交信証明システムを見たら自分の交信エンティテイが現存地域数で298になっていたので、重い腰を上げてDXCCの申請をしてみた。LoTWは電子システムなので集計や証明は正確で速く、申請後すぐに初めてのDXCCの証明を得ることができた。

LoTWに含まれない古い交信などはQSLカードと呼ばれる紙の交信証でも証明可能であり、それらをチェックしてみたらLoTWだけでは得られない残り42エンティテイのうち41エンティテイまでは所有していることが判った。もちろんそれら全てが認められるわけではないが合計で現存全340エンティテイのうち最大で339まで達する可能性はある。

昔はLoTWなどという便利なシステムがなく、全て紙の交信証ベースだったから今より手続きは遥かに大変だったようだ。紙の交信証のチェックは厳格で1枚ずつVerifyが必要である。現在は紙の交信証の全数チェックもJARLが代行してくれる。そこで1月になって41エンティテイの紙交信証の追加申請作業を始めた。

申請手順はARRLのオンライン申請サイトでのデータ作成と申請作業を行い、並行して紙の交信証をJARLに送って誤りのないことを証明してもらう。ARRLのサイトは全て英語でうんざりするほど面倒臭いし分かりにくい。そこでDXCCを長年続けている茨城のJH1OCCにメールで聞きながらなんとか申請作業を完了させることができた。ただ仕組み上まだLoTWによるエンティテイ数と紙での追加申請分が問題なく結合できるのか不確かだ。また紙交信証のチェックで不適となる可能性も高いので、結果がどうなるのかは分からない。

でも結果がどうあれ長年挑戦したいと思って出来なかったDXCCの申請を実行できただけでも一歩進めた気がする。

マンスターズ ― 2022年11月21日

CQ誌を本屋で立ち読みしていたら懐かしいマンスターズの記事があった。マンスターズはアメリカのTVドラマで1960年代に日本でも放送された。怪物一家のコメディで、日本でもかなり人気のあるドラマだった。主人公のハーマン・マンスターは吹替が若山弦蔵だったと思う。ハーマンはアマチュア無線家でもあり、大きな真空管の載った無線機が印象的だった。覚えているのは火星の宇宙船と交信する話だったと思うが、実は相手は火星人ではなく子供のいたずらでだまされた話だったような気がする。60年代はアメリカでもアマチュア無線はポピュラーだったが太陽活動的にはサイクル19が終わってミニマムになり、サイクル20がスタートした頃だった。サイクル20のスタート以降はカリフォルニアなどから沢山のハムの信号が入感するようになり、私のAM電話10Wでも交信できて感激した。

(画像はWeb上で見つけたハーマンのQSL)

(画像はWeb上で見つけたハーマンのQSL)

最近のコメント