本日の強いスポラディックE層伝播 ― 2023年05月29日

この時期は突発的に発生する電離層、即ちスポラディックE層の発生頻度が高い。

電離層に向けて垂直に電波を放射したときに電離層で反射できる最高周波数foを臨界周波数と呼び、スポラディックE層(以後Es)の場合はfoEsと表記する。foEsは電波の入射角度が90度の場合であるが、実際の電離層反射での入射角度が小さくなればなる程使用可能周波数は高くなる。だからfoEs自体は低い周波数でも低入射角ならずっと高い周波数まで反射して使うことができる。

観測情報によれば最近は昼間にfoEsが14MHzを超える日が増えているため、144MHz帯を時々受信するようにしている。この時期のEs伝播は50MHz帯くらいまでは比較的高い確率で発生するが、それ以上の周波数になるとEs伝播の発生は劇的に少なくなる。通常Esが発生しても144MHz帯では周波数が高過ぎてEs層を突き抜けるので滅多にEs伝播は発生しない。私も当然ながらこれまで144MHz帯でのEsによる交信は経験したことがない。

本日の午前中はfoEsが上昇していると期待されるため144.46MHzのFT8データ通信周波数を受信してみたら幾つもの中国からの信号が目に入った。慌ててこちらから呼んでみる。出力5WでしかもアンテナはHFの21MHzに同調したアンテナのため駄目だろうとは思いつつも呼び続けていたら9時50分JST頃、BG6CJRからなんとコールバックがあった。一度では済まず何回か繰り返した。レポートは送/受-6dB/-19dB。こちらの信号は限界に近いS/Nの-19dBだったが交信は無事に成立できた。144MHz帯でのEs交信はもはや珍しいとは言えないのかもしれないが自分にとっては初めてのEsによる144MHz帯での交信であり、しかも144MHz帯での初の海外交信になった。相手のBG6CJRは中国のNingguoCityで距離は約2000km。

私の設備はQRPの出力たった5Wであり、しかも144MHz用のアンテナがなくて21MHzのアンテナで代用したのだが、考えてみると21MHzx7=147MHz≒144MHzでほぼ7倍の高調波共振したダイポールアンテナとしてうまく波が乗ってくれたようだ。

本日29日のスポラディックE層の状態を調べたら東京国分寺で12時45分JSTにfoEsが22.3MHzという稀な高さまで上昇していた。144MHzでの2000kmの距離の伝播に必要なfoEsは20MHz以上と考えられるが、交信時刻である午前10時JST前後の国分寺データは不明。多分昼に最大に達してはいるが、10時頃だとfoEsはまだ20MHzには到達していなかったろう。恐らく電離層での散乱効果などにより、foEsが下回っても伝播条件が成立するのかもしれない。

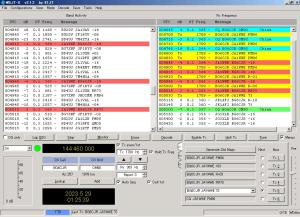

(画像はFT8での交信成立時のPC画面スクリーンショット-clickで拡大)

電離層に向けて垂直に電波を放射したときに電離層で反射できる最高周波数foを臨界周波数と呼び、スポラディックE層(以後Es)の場合はfoEsと表記する。foEsは電波の入射角度が90度の場合であるが、実際の電離層反射での入射角度が小さくなればなる程使用可能周波数は高くなる。だからfoEs自体は低い周波数でも低入射角ならずっと高い周波数まで反射して使うことができる。

観測情報によれば最近は昼間にfoEsが14MHzを超える日が増えているため、144MHz帯を時々受信するようにしている。この時期のEs伝播は50MHz帯くらいまでは比較的高い確率で発生するが、それ以上の周波数になるとEs伝播の発生は劇的に少なくなる。通常Esが発生しても144MHz帯では周波数が高過ぎてEs層を突き抜けるので滅多にEs伝播は発生しない。私も当然ながらこれまで144MHz帯でのEsによる交信は経験したことがない。

本日の午前中はfoEsが上昇していると期待されるため144.46MHzのFT8データ通信周波数を受信してみたら幾つもの中国からの信号が目に入った。慌ててこちらから呼んでみる。出力5WでしかもアンテナはHFの21MHzに同調したアンテナのため駄目だろうとは思いつつも呼び続けていたら9時50分JST頃、BG6CJRからなんとコールバックがあった。一度では済まず何回か繰り返した。レポートは送/受-6dB/-19dB。こちらの信号は限界に近いS/Nの-19dBだったが交信は無事に成立できた。144MHz帯でのEs交信はもはや珍しいとは言えないのかもしれないが自分にとっては初めてのEsによる144MHz帯での交信であり、しかも144MHz帯での初の海外交信になった。相手のBG6CJRは中国のNingguoCityで距離は約2000km。

私の設備はQRPの出力たった5Wであり、しかも144MHz用のアンテナがなくて21MHzのアンテナで代用したのだが、考えてみると21MHzx7=147MHz≒144MHzでほぼ7倍の高調波共振したダイポールアンテナとしてうまく波が乗ってくれたようだ。

本日29日のスポラディックE層の状態を調べたら東京国分寺で12時45分JSTにfoEsが22.3MHzという稀な高さまで上昇していた。144MHzでの2000kmの距離の伝播に必要なfoEsは20MHz以上と考えられるが、交信時刻である午前10時JST前後の国分寺データは不明。多分昼に最大に達してはいるが、10時頃だとfoEsはまだ20MHzには到達していなかったろう。恐らく電離層での散乱効果などにより、foEsが下回っても伝播条件が成立するのかもしれない。

(画像はFT8での交信成立時のPC画面スクリーンショット-clickで拡大)

最近のコメント