太陽黒点の状況 ― 2020年07月10日

太陽黒点は今年に入って以降ゆっくりだが活動が増えている。このところの黒点数は以下のように推移している。

年月/ 黒点数Ri/ 移動平均黒点数Ria

201901/ 7.7/ 5.4

201902/ 0.8/ 5

201903/ 9.4/ 4.6

201904/ 9.1/ 4.3

201905/ 9.9/ 3.9

201906/ 1.2/ 3.6

201907/ 0.9/ 3.5

201908/ 0.5/ 3.4

201909/ 1.1/ 3.1

201910/ 0.4/ 2.6

201911/ 0.5/ 2

201912/ 1.5/ 1.8

202001/ 6.2

202002/ 0.2

202003/ 1.5

202004/ 5.4

202005/ 0.2

202006/ 5.8

毎月の黒点数は変動しているので変化傾向を捉えるために移動平均をとっている。移動平均の計算はやや変則的で、当月の前後各5か月間(計11か月間)の黒点数総和に当月の前後6か月目の黒点数の1/2をそれぞれ加え、12で割った平均値で算出している。

式で表すと Ria=Σ(Ri+(Rm+Rn)/2)/12 但しRmは当月より6か月前の黒点数、Rnは当月より6か月後の黒点数、Σの加算範囲は当月の5か月前から5か月後までの11か月のRiである。

この方法による13か月間(実質12か月間)移動平均黒点数Riaは2019年12月が上に示すように1.8でこれまでの最小値である。2020年1月の値は今月の黒点数が月末まで定まらないのでまだわからないが、仮に2020年7月の黒点数Riがゼロだとしても2020年1月のRiaは2となることが計算上判る。従って2019年12月のRiaのほうが確実に低い。今後の推移を見るまではまだ何とも言えないが2019年12月がサイクル24と25の間の極小の候補にはなり得る。昨年のNOAA(米国海洋大気庁)によれば極小時期は2020年4月±6か月と予想されていたので予想範囲内ではあるがやや早いことになる。いずれにしてもハムの立場ではこのまま順調に活動が活発化することを願いたい。

年月/ 黒点数Ri/ 移動平均黒点数Ria

201901/ 7.7/ 5.4

201902/ 0.8/ 5

201903/ 9.4/ 4.6

201904/ 9.1/ 4.3

201905/ 9.9/ 3.9

201906/ 1.2/ 3.6

201907/ 0.9/ 3.5

201908/ 0.5/ 3.4

201909/ 1.1/ 3.1

201910/ 0.4/ 2.6

201911/ 0.5/ 2

201912/ 1.5/ 1.8

202001/ 6.2

202002/ 0.2

202003/ 1.5

202004/ 5.4

202005/ 0.2

202006/ 5.8

毎月の黒点数は変動しているので変化傾向を捉えるために移動平均をとっている。移動平均の計算はやや変則的で、当月の前後各5か月間(計11か月間)の黒点数総和に当月の前後6か月目の黒点数の1/2をそれぞれ加え、12で割った平均値で算出している。

式で表すと Ria=Σ(Ri+(Rm+Rn)/2)/12 但しRmは当月より6か月前の黒点数、Rnは当月より6か月後の黒点数、Σの加算範囲は当月の5か月前から5か月後までの11か月のRiである。

この方法による13か月間(実質12か月間)移動平均黒点数Riaは2019年12月が上に示すように1.8でこれまでの最小値である。2020年1月の値は今月の黒点数が月末まで定まらないのでまだわからないが、仮に2020年7月の黒点数Riがゼロだとしても2020年1月のRiaは2となることが計算上判る。従って2019年12月のRiaのほうが確実に低い。今後の推移を見るまではまだ何とも言えないが2019年12月がサイクル24と25の間の極小の候補にはなり得る。昨年のNOAA(米国海洋大気庁)によれば極小時期は2020年4月±6か月と予想されていたので予想範囲内ではあるがやや早いことになる。いずれにしてもハムの立場ではこのまま順調に活動が活発化することを願いたい。

ニュートン力学とE=mC² ― 2020年06月10日

ニュートン力学では質量m₀の物体が速度vで運動するとき、その運動量を生じさせた運動エネルギーEは力Fによって物体になされた仕事に等しいから

E=F・∫vdt F:力

運動の第二法則より F=m₀・dv/dt だから

E=m₀・dv/dt・∫vdt= m₀・∫vdv より E= =m₀v²/2 (1) となる。

しかし相対論ではv→光速cにすると E=m₀v²であり、この2つのエネルギーはどのような関係になるのだろうか。そこでニュートン力学と相対論力学の関係を考えてみたい。

有名なE=mC²を導くには少し面倒な計算が必要であるが、以下のような初等的な方法でもある程度は感覚的に意味を掴める。

特殊相対性理論によれば速度vで運動する粒子の質量mは

m=m₀/√(1-v²/c²) (2) m₀:静止質量 c:光速度

(2)の中の1/√(1-v²/c²)を二項定理で展開すると

1/√(1-v²/c²)≒1+v²/2c²・・と近似できる。

よってvが十分低い場合 m=m₀+m₀v²/2c² (3)

エネルギーの次元はkg・距離/s・距離/s であるから(3)式にc²を掛けると

mc²=m₀c²+m₀v²/2 となる

mc²の次元はkg・距離/s・距離/s となり、これはエネルギーの次元と一致する。

従ってE= mc²=m₀c²+m₀v²/2 (4) E:エネルギー

(4)式の右辺の第2項はニュートン力学における運動エネルギー(1)と一致する。

この粒子の運動速度がゼロつまりv=0の場合 (4)式はE=m₀c²となる。これは静止している質量m₀の持つエネルギーを表していることになると言える。以上から相対論的エネルギーは静止質量自身の持つエネルギーとニュートン力学の運動エネルギーの両方を含むという見通しが得られる。

E=F・∫vdt F:力

運動の第二法則より F=m₀・dv/dt だから

E=m₀・dv/dt・∫vdt= m₀・∫vdv より E= =m₀v²/2 (1) となる。

しかし相対論ではv→光速cにすると E=m₀v²であり、この2つのエネルギーはどのような関係になるのだろうか。そこでニュートン力学と相対論力学の関係を考えてみたい。

有名なE=mC²を導くには少し面倒な計算が必要であるが、以下のような初等的な方法でもある程度は感覚的に意味を掴める。

特殊相対性理論によれば速度vで運動する粒子の質量mは

m=m₀/√(1-v²/c²) (2) m₀:静止質量 c:光速度

(2)の中の1/√(1-v²/c²)を二項定理で展開すると

1/√(1-v²/c²)≒1+v²/2c²・・と近似できる。

よってvが十分低い場合 m=m₀+m₀v²/2c² (3)

エネルギーの次元はkg・距離/s・距離/s であるから(3)式にc²を掛けると

mc²=m₀c²+m₀v²/2 となる

mc²の次元はkg・距離/s・距離/s となり、これはエネルギーの次元と一致する。

従ってE= mc²=m₀c²+m₀v²/2 (4) E:エネルギー

(4)式の右辺の第2項はニュートン力学における運動エネルギー(1)と一致する。

この粒子の運動速度がゼロつまりv=0の場合 (4)式はE=m₀c²となる。これは静止している質量m₀の持つエネルギーを表していることになると言える。以上から相対論的エネルギーは静止質量自身の持つエネルギーとニュートン力学の運動エネルギーの両方を含むという見通しが得られる。

批判的な思考 ― 2020年04月29日

今年の1月、コロナ感染が始まった頃、政府や専門家達は、人から人には簡単には感染しないとか、風邪のようなものであまり心配する必要がないと軽視していた。世界の指導者達も同様で初期対応の遅れを招いた。新ウイルスの脅威はそれまでも言われていたが準備できていた国は殆どなかった。人間は直近の状態だけで判断しがちであり、その先にある本当の脅威を認識することが難しいため対応が遅れる。これはコロナウイルスの問題だけではなく、温暖化問題や津波による原子炉事故などどれにも共通している。未知のウイルスや津波の脅威はそれ以前に警告し設備への対応等を主張する人たちもいたが、政治家や経営者は身に差し迫っていないことには楽観的で、起こるかどうかわからないことに金や人手を掛けることを回避してきた。先の脅威は杞憂に終わることも多いため無視する方が効率的と考えてそう判断しやすいのだろう。その結果人命や経済にも壊滅的な結果を招いてしまうことになる。人類は危機に直面するまではいつも今の安定や繁栄がずっと続くものと考えて失敗することを繰り返してきた。物事が連続でゆっくり変化している間は色々な兆候を見過ごして問題視を避けるのが経済的なやり方とも言える。だからそれに異を唱える者がいても排除される。だが危機は青天の霹靂として現れる。現状に批判的な見方をすることは嫌われる。しかし批判的な見方こそが、見逃されている真実に到達する唯一の手段でもある。

批判的な思考は、対象の問題点を特定し適切な分析をすることにより最適解に辿り着くための思考方法である。アインシュタインはニュートン力学とマクスウェル電磁波方程式との間に矛盾が生ずることに着目し、矛盾解消のためガリレイやニュートン力学の前提である時間と空間の絶対性を否定することで特殊相対性理論を生み出した。ヘーゲルの弁証法ではものの対立や矛盾を通して高次のものへと発展させる。従来の考え方ややり方を守ったり洗練させるのではなく、それが持つ矛盾を批判的に考えることにより新しい優れた方法や考え方が生み出せる。現状を批判的に見ることは、必要な情報を分析・吟味して取り入れ、客観的把握をベースとした正確な理解を行うことを意味する。それによって未来の脅威への正しい洞察力も生まれる。残念ながら新型コロナウイルス感染が既に拡がってしまった現在ではあるが、様々な憶測や恣意的なデマや間違った方向性に流されてしまわないよう情報を批判的に分析・判断して行動したいものだ。

批判的な思考は、対象の問題点を特定し適切な分析をすることにより最適解に辿り着くための思考方法である。アインシュタインはニュートン力学とマクスウェル電磁波方程式との間に矛盾が生ずることに着目し、矛盾解消のためガリレイやニュートン力学の前提である時間と空間の絶対性を否定することで特殊相対性理論を生み出した。ヘーゲルの弁証法ではものの対立や矛盾を通して高次のものへと発展させる。従来の考え方ややり方を守ったり洗練させるのではなく、それが持つ矛盾を批判的に考えることにより新しい優れた方法や考え方が生み出せる。現状を批判的に見ることは、必要な情報を分析・吟味して取り入れ、客観的把握をベースとした正確な理解を行うことを意味する。それによって未来の脅威への正しい洞察力も生まれる。残念ながら新型コロナウイルス感染が既に拡がってしまった現在ではあるが、様々な憶測や恣意的なデマや間違った方向性に流されてしまわないよう情報を批判的に分析・判断して行動したいものだ。

フェルミのパラドックス ― 2020年02月08日

地球のような惑星が宇宙に多く存在するなら知的生命体は宇宙に多く存在し、その中のいくつかは地球に到達している筈であるのに彼らはどこにいるのか?という疑問はフェルミのパラドックスと呼ばれている。これに対する解釈は幾つもある。その中で、そもそも地球以外には知的生命体は存在しないという説がある。これを裏付けるような計算結果が最近、東京大学の戸谷教授から発表された。

宇宙で生命がどのように発生するのか。高度な遺伝情報を持った生命体が生物のまだ存在しない状態から偶発的に生まれる確率は極めて小さいと考えられてきた。一方宇宙は地球から観測可能な距離138億光年のさらに彼方まで拡がっていることが分かっている。この広大な宇宙のどこかで生命が生まれたことは、今この地球上に生命体が存在することから自明である。生命が存在しなかった頃の宇宙にどのようにして生命体が生まれたのか?生命の起源に関して有力なのはRNAである。地球上の生物は遺伝情報を主としてDNAが持ち、代謝などは蛋白質が担っている。RNAはその2つの機能を1つで持っていることから最初の生命はRNAから始まったという説である。しかし生命活動ができるほどの複雑な分子連鎖を持つRNAが偶然できる確率は低過ぎて実際には起こり得ないとされてきた。インフレーション宇宙論によれば宇宙は138億光年を超えて拡がっている。一方生命誕生に必要な長さのRNAはヌクレオチドと呼ばれる分子が最低でも40個以上程度繋がる必要があると言われている。戸谷教授は、生命体の存在しない地球型惑星でヌクレオチドがランダムに結合し、生命誕生に必要な長さと情報配列を持つRNAが生まれる確率と、宇宙の中の星の数を結びつける方程式を作った。これで計算した結果40個の情報配列を持つRNAが偶然生まれるためには宇宙の星が10の40乗個ほど必要になることが分かった。一方、観測可能な宇宙の範囲における星の数は10の22乗個程度に過ぎない。この範囲を超えた宇宙の拡がりを含めてやっと1つの偶然が生まれるという計算結果だった。地球上の全ての生命は同じ起源の1つの原始単細胞から始まったことがその遺伝子配列から分かっている。これらの結果から138億光年程度の範囲の宇宙では知的生命体どころか原始的生命が生まれる可能性は現在の地球の生命体以外の起源のものはないという推論が生まれる。ただ今回の計算の前提としたランダムな反応による以外の別プロセスがありうるとすればその確率は変わってくるようだ。

出典:https://www.nature.com/articles/s41598-020-58060-0

宇宙で生命がどのように発生するのか。高度な遺伝情報を持った生命体が生物のまだ存在しない状態から偶発的に生まれる確率は極めて小さいと考えられてきた。一方宇宙は地球から観測可能な距離138億光年のさらに彼方まで拡がっていることが分かっている。この広大な宇宙のどこかで生命が生まれたことは、今この地球上に生命体が存在することから自明である。生命が存在しなかった頃の宇宙にどのようにして生命体が生まれたのか?生命の起源に関して有力なのはRNAである。地球上の生物は遺伝情報を主としてDNAが持ち、代謝などは蛋白質が担っている。RNAはその2つの機能を1つで持っていることから最初の生命はRNAから始まったという説である。しかし生命活動ができるほどの複雑な分子連鎖を持つRNAが偶然できる確率は低過ぎて実際には起こり得ないとされてきた。インフレーション宇宙論によれば宇宙は138億光年を超えて拡がっている。一方生命誕生に必要な長さのRNAはヌクレオチドと呼ばれる分子が最低でも40個以上程度繋がる必要があると言われている。戸谷教授は、生命体の存在しない地球型惑星でヌクレオチドがランダムに結合し、生命誕生に必要な長さと情報配列を持つRNAが生まれる確率と、宇宙の中の星の数を結びつける方程式を作った。これで計算した結果40個の情報配列を持つRNAが偶然生まれるためには宇宙の星が10の40乗個ほど必要になることが分かった。一方、観測可能な宇宙の範囲における星の数は10の22乗個程度に過ぎない。この範囲を超えた宇宙の拡がりを含めてやっと1つの偶然が生まれるという計算結果だった。地球上の全ての生命は同じ起源の1つの原始単細胞から始まったことがその遺伝子配列から分かっている。これらの結果から138億光年程度の範囲の宇宙では知的生命体どころか原始的生命が生まれる可能性は現在の地球の生命体以外の起源のものはないという推論が生まれる。ただ今回の計算の前提としたランダムな反応による以外の別プロセスがありうるとすればその確率は変わってくるようだ。

出典:https://www.nature.com/articles/s41598-020-58060-0

Neanderthal DNA ― 2020年02月02日

プリンストン大のLu Chenらが最近Cell誌に発表した論文はネアンデルタール人のDNAに関する従来の学説を覆すものだった。従来の説では6万年位前にアフリカを出たホモサピエンスはユーラシア大陸に渡りネアンデルタール人と混血した。その結果現代人の遺伝子にはヨーロッパ人とアジア人に2%くらいのネアンデルタール人のDNAが残っているがアフリカ人にはネアンデルタール人のDNAは無いというものだった。しかし、今回ChenらはIBDMixという新しい遺伝子解析法を開発した。この方法によれば、ヒトゲノムは30億個の塩基対から成っているがヨーロッパ人はネアンデルタール人のDNAと一致する5100万個の塩基対を持ち、アジア人は5500万個を持つ。そしてアフリカ人は1700万個を持っていることが判明した。これはホモサピエンスとネアンデルタール人との交配に関する従来の予測と全く異なるものだった。今回の結果から次のような流れが考えられる。アフリカに住むサピエンス人達はおよそ20万年ほど前にアフリカからユーラシア大陸に渡り、ネアンデルタール人と遭遇し一部交配した。その人たちの一部はその後再びアフリカに戻って純粋種のサピエンス人と交配することで全てがサピエンス人とネアンデルタール人の混血種となり純粋なサピエンスは居なくなった。人類の移動は一方向の伝播ではなく、20万年の間何度も行き来が繰り返されることで現代人のDNAは従来考えられていたものよりずっと似通ったものになった。外見は人種によって大きく異なっても中身は人種間で殆ど違いがないと言えるだろう。

リチウムイオン電池雑感 ― 2020年01月02日

リチウムイオン二次電池はモバイル化の進む現代の電子・電気機器の基本エネルギー源として欠かせないものとなっている。2019年のノーベル化学賞はこのリチウムイオン二次電池の基本開発を行った旭化成の吉野氏ら3人に与えられた。技術的な内容についてはわからないが興味があったので特許面などからの開発初期の大まかな経緯を追ってみた。

リチウムイオン二次電池は正極・セパレータ・負極・電解質などの基本要素から構成される。

1979年特許1633812号で英国原子力公社がリチウムイオン二次電池に関する実質的な最初の特許を取得した。発明者はグッドイナフ(2019年ノーベル賞)、水島。

1981年特許1769661号で三洋電機が負極の材料として炭素を用いたリチウムイオン二次電池の特許取得。三洋の池田らはリチウムを結晶中に混ぜた炭素化合物を負極として世界に先駆けて開発した。負極の炭素材料は現在のリチウムイオン二次電池につながる。

1985年には特許1989293号で旭化成工業吉野らがリチウム酸コバルトを正極材料とする現在のリチウムイオン二次電池の原型を開発。

1988年には特許2621294号でソニーが最初のリチウムイオン二次電池量産化関連の特許を取得した。

その後、リチウムイオン二次電池は世界規模での開発競争となって技術研究や改良が進み現在に至る。

ノーベル賞はこれらの主要な技術発明の中で結局今日のリチウムイオン二次電池につながる貢献度の高いグッドイナフ、吉野らに与えられた。科学の成果や技術開発というものは多くのパイオニア達の仕事を礎として最終的な技術を確立した一部の人間が評価されるが、これに関わった多くの人たちの努力貢献や失敗の上に積み上げられてきたものであることを忘れないようにしたい。また三洋電機のように当初は世界に先駆けて重要な要素開発を行っていたとしても結局粘り強い研究開発が継続できず実らないうちに歴史の中で消え去るものも多い。大事なことは諦めず長く継続することに尽きる。

リチウムイオン二次電池は正極・セパレータ・負極・電解質などの基本要素から構成される。

1979年特許1633812号で英国原子力公社がリチウムイオン二次電池に関する実質的な最初の特許を取得した。発明者はグッドイナフ(2019年ノーベル賞)、水島。

1981年特許1769661号で三洋電機が負極の材料として炭素を用いたリチウムイオン二次電池の特許取得。三洋の池田らはリチウムを結晶中に混ぜた炭素化合物を負極として世界に先駆けて開発した。負極の炭素材料は現在のリチウムイオン二次電池につながる。

1985年には特許1989293号で旭化成工業吉野らがリチウム酸コバルトを正極材料とする現在のリチウムイオン二次電池の原型を開発。

1988年には特許2621294号でソニーが最初のリチウムイオン二次電池量産化関連の特許を取得した。

その後、リチウムイオン二次電池は世界規模での開発競争となって技術研究や改良が進み現在に至る。

ノーベル賞はこれらの主要な技術発明の中で結局今日のリチウムイオン二次電池につながる貢献度の高いグッドイナフ、吉野らに与えられた。科学の成果や技術開発というものは多くのパイオニア達の仕事を礎として最終的な技術を確立した一部の人間が評価されるが、これに関わった多くの人たちの努力貢献や失敗の上に積み上げられてきたものであることを忘れないようにしたい。また三洋電機のように当初は世界に先駆けて重要な要素開発を行っていたとしても結局粘り強い研究開発が継続できず実らないうちに歴史の中で消え去るものも多い。大事なことは諦めず長く継続することに尽きる。

直近の太陽活動状況 ― 2019年12月26日

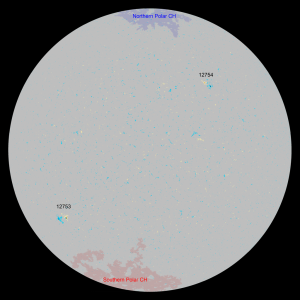

12月24日太陽面に新しい黒点活動領域12753と12754が出現した。この2つは磁極が反転しており、新サイクル25の黒点と判定された。

黒点の磁場の極性は太陽の中を流れる流体によるダイナモ機構によって決まり、サイクル毎に極性は反転するので黒点の極性を観察すれば旧サイクルのものか新サイクルのものかが判別できる。12753と12754の極性が反転していることから、サイクル25は順調に立ち上がりつつあると見てよい。前回のサイクル24では、この磁場極性の反転が遅れ、17世紀の太陽活動停滞期マウンダー極小期の再来が懸念されたが、今回の出だしは順調と見られ、マウンダー期再来の懸念は払拭されそうだ。

(上の画像は24日の太陽面の状態 http://www.solen.info/solar/ より)

黒点の磁場の極性は太陽の中を流れる流体によるダイナモ機構によって決まり、サイクル毎に極性は反転するので黒点の極性を観察すれば旧サイクルのものか新サイクルのものかが判別できる。12753と12754の極性が反転していることから、サイクル25は順調に立ち上がりつつあると見てよい。前回のサイクル24では、この磁場極性の反転が遅れ、17世紀の太陽活動停滞期マウンダー極小期の再来が懸念されたが、今回の出だしは順調と見られ、マウンダー期再来の懸念は払拭されそうだ。

(上の画像は24日の太陽面の状態 http://www.solen.info/solar/ より)

ABC予想 ― 2019年12月25日

abc予想とは互いに素(共通の素因数を持たないこと)な正の整数a,b,cにおいて、a+b=cの関係があるときa,b,cの素因数の積をdとすると

c>d^(1+ε)を満たすa,b,cは有限個しかないという数学予想。但しεは0より大きい任意の数。具体的には例えばa=5,b=27,c=32の場合、d=5x3x2=30だからε=0.01でもd^1.01=31.038<32となり条件を満たす。しかしa=8.b=9,c=17の場合はd=2x3x17=102だからε=0でも17<102となって満たさない。このように満たさないケースのほうが圧倒的に多い。なお、1+εによる巾乗の意味は条件を満たすabc組み合わせを有限個に抑えるための工夫である。本質的にはa+bという足し算とdという素因数の掛け算からなる異なる演算の間の関係性を論じるもので、これが証明されると色々な未解決問題を解決できる見込みがあるそうだ。このabc予想の証明につながる理論を2012年に京都大学の望月氏が自分のウエブサイトに発表したということだった。しかしその論文は600ページ以上に及ぶ上、難解でだれもその理論の正否を確認できないという話であった。発表から7年が過ぎたが相変わらず証明されたという話は聞かない。その間に望月論文は数学誌に掲載されたが査読はまだ完了していないそうである。しかし、この数学誌は身内の京都大学が発行し、望月氏自身が編集者であるというからお手盛りの感が否めない。難解すぎて世界で誰も理解できないという話がもてはやされているが、これには少し疑問を感じる。正しい論文であればどんなに難解でも世界のエキスパートの誰かが査読できるはずである。長年かかってもそれができないのは論文に誤りがあるか又は証明方法に不備があって理解不能にしている恐れも考えられる。内容については難し過ぎて何もわからない話だが今後の解明を期待したい。

c>d^(1+ε)を満たすa,b,cは有限個しかないという数学予想。但しεは0より大きい任意の数。具体的には例えばa=5,b=27,c=32の場合、d=5x3x2=30だからε=0.01でもd^1.01=31.038<32となり条件を満たす。しかしa=8.b=9,c=17の場合はd=2x3x17=102だからε=0でも17<102となって満たさない。このように満たさないケースのほうが圧倒的に多い。なお、1+εによる巾乗の意味は条件を満たすabc組み合わせを有限個に抑えるための工夫である。本質的にはa+bという足し算とdという素因数の掛け算からなる異なる演算の間の関係性を論じるもので、これが証明されると色々な未解決問題を解決できる見込みがあるそうだ。このabc予想の証明につながる理論を2012年に京都大学の望月氏が自分のウエブサイトに発表したということだった。しかしその論文は600ページ以上に及ぶ上、難解でだれもその理論の正否を確認できないという話であった。発表から7年が過ぎたが相変わらず証明されたという話は聞かない。その間に望月論文は数学誌に掲載されたが査読はまだ完了していないそうである。しかし、この数学誌は身内の京都大学が発行し、望月氏自身が編集者であるというからお手盛りの感が否めない。難解すぎて世界で誰も理解できないという話がもてはやされているが、これには少し疑問を感じる。正しい論文であればどんなに難解でも世界のエキスパートの誰かが査読できるはずである。長年かかってもそれができないのは論文に誤りがあるか又は証明方法に不備があって理解不能にしている恐れも考えられる。内容については難し過ぎて何もわからない話だが今後の解明を期待したい。

鏡に映る像 ― 2019年12月21日

昨日のNHKテレビ「チコちゃんに叱られる」で、鏡はなぜ左右が反対に映るのか?という問題を放送していた。この問題は心理学的にはまだわからないというのが答えだったが、物理的には前後が反転しているからということでよいのだと思う。

鏡に映る像がなぜ反転するのかは3次元の直交座標(デカルト座標)で考えるのが一番判りやすい。横方向をX座標とし、縦方向をY座標とする。そして奥行き方向をZ座標とした直交座標を鏡に映すとX座標軸とY座標軸の方向は同じである。しかしZ座標軸だけは方向が反転しているのがわかる。つまり直交座標を鏡に映すと、縦横は変わらず奥行き方向だけが反転している。実体の座標を例えば右手系座標とした場合、映っているのは左手系座標ということになる。従って鏡では左右が反対に映っているわけではなく、奥行きつまり前後方向だけが反転していると言える。右手系座標を回転や平行移動させても左手系座標に重ね合わせることは出来ず、両者は全くの別物である。右手系を左手系に変換するにはXYZ座標軸のどれか一つを反転させればよい。鏡の例ではZ座標が反転するため右手系が左手系に変換されたことになる。電磁波である光が鏡で反射された場合でも座標変換が起こるが波の進行ベクトルが反転するだけで電磁波自体の電場と磁場の関係は変わらずに伝播する。つまり光の方向が変わるだけで性質に変化はないと考えてよいだろう。

但し、フレミング則では左手則(ローレンツ力の発生によるモーターなどの原理)と右手則(電磁誘導による発電機などの原理)がそれぞれ左手系・右手系座標に対応するので鏡映関係にある。また分子構造などにおいても鏡映関係の分子は異性体となる。このように自然界では座標の右手系左手系によって性質の変わらないものと変わるものがあるのは興味深いが私にはこの辺の根本のところは全くわからない。

鏡に映る像がなぜ反転するのかは3次元の直交座標(デカルト座標)で考えるのが一番判りやすい。横方向をX座標とし、縦方向をY座標とする。そして奥行き方向をZ座標とした直交座標を鏡に映すとX座標軸とY座標軸の方向は同じである。しかしZ座標軸だけは方向が反転しているのがわかる。つまり直交座標を鏡に映すと、縦横は変わらず奥行き方向だけが反転している。実体の座標を例えば右手系座標とした場合、映っているのは左手系座標ということになる。従って鏡では左右が反対に映っているわけではなく、奥行きつまり前後方向だけが反転していると言える。右手系座標を回転や平行移動させても左手系座標に重ね合わせることは出来ず、両者は全くの別物である。右手系を左手系に変換するにはXYZ座標軸のどれか一つを反転させればよい。鏡の例ではZ座標が反転するため右手系が左手系に変換されたことになる。電磁波である光が鏡で反射された場合でも座標変換が起こるが波の進行ベクトルが反転するだけで電磁波自体の電場と磁場の関係は変わらずに伝播する。つまり光の方向が変わるだけで性質に変化はないと考えてよいだろう。

但し、フレミング則では左手則(ローレンツ力の発生によるモーターなどの原理)と右手則(電磁誘導による発電機などの原理)がそれぞれ左手系・右手系座標に対応するので鏡映関係にある。また分子構造などにおいても鏡映関係の分子は異性体となる。このように自然界では座標の右手系左手系によって性質の変わらないものと変わるものがあるのは興味深いが私にはこの辺の根本のところは全くわからない。

太陽黒点サイクル25の予測(2) ― 2019年12月18日

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration米国海洋大気庁)は12月9日、太陽黒点サイクルの最新予測を発表した。これは今年4月5日に発表したものに引き続く。NOAAによれば次のサイクル25のピークは2025年6月(±8か月)であり、黒点数は115±10。そしてサイクル24と25の間の極小時期(サイクル25の開始)は2020年4月(±6か月)になるだろうとのこと。(上のグラフはクリックすると拡大します)

今年4月の予測では、2019年の終わりから2020年にかけて極小期 に達したあと、2023~2026年には太陽活動極大期となり、ピークの太陽黒点数95~130の範囲に達するということだったから大きな違いはない。

現時点では黒点数がゼロに近い状態が半年ほど続いており、短波帯の中でも周波数の高いバンドの電離層伝播は芳しくないが、2023年以降あたりから良いコンディションが期待できそうである。黒点数は統計的には偶数番号より奇数番号が良い傾向なのでサイクル25は24より良くなるか?と期待してしまうが予測ではほぼ似た傾向に収まっている。

今年4月の予測では、2019年の終わりから2020年にかけて極小期 に達したあと、2023~2026年には太陽活動極大期となり、ピークの太陽黒点数95~130の範囲に達するということだったから大きな違いはない。

現時点では黒点数がゼロに近い状態が半年ほど続いており、短波帯の中でも周波数の高いバンドの電離層伝播は芳しくないが、2023年以降あたりから良いコンディションが期待できそうである。黒点数は統計的には偶数番号より奇数番号が良い傾向なのでサイクル25は24より良くなるか?と期待してしまうが予測ではほぼ似た傾向に収まっている。

最近のコメント