windows10パソコンの再生 ― 2025年03月25日

1年以上前に、主力のノートパソコンが壊れてwindows10が立ち上がらなくなった。四苦八苦して起動は出来るようになったが元々のオリジナルのwindows 8に戻ってしまった。このままではセキュリティ警告が度々出るしエラーも頻発するしで使えないため物置に片付けた。もう捨てようと考えたがその前にOSを再インストールしてみたらもしかしてと思い立ち、興味本位で挑戦してみた。

windows10のOSは現在無料配布をしていないので諦めていたが、既にインストールしていたOSが壊れたのだから再インストールするのは可能ではないかと思い調べてみた。

その結果、ライセンス認証が必要でプロダクトキーが要求される恐れはあるがまだwindows10は手に入れることが可能と判った。

Microsoftのwindows10ダウンロードページhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 に行くとPCにwindows10をインストールするためのメディア作成ツールがダウンロード可能と判った。最初DVDでwindous10インストールメディアを作ろうと長時間かけてダウンロードしたがDVD-Rの容量4.7GBを少し超えるため書き込めなかった。そこでUSBメモリ-にダウンロードすることで無事インストールメディアが作成できた。windows8が中途半端に立ち上がるノート㍶にUSBメディアを挿してインストールを開始した。心配していたプロダクトキーの打ち込みなどは要求されなかった。これはPCに残ったOS情報から再インストールと判定しているためだろう。

数時間かかってwindows10のクリーンインストールが完了。何度か再起動を繰り返した後、無事にwindows10 22H2の画面が現れた。その後、これまでの累積の更新プログラムでまた数時間を費やし、結局丸一日がかりの徹夜仕事になった。結果はwindows8状態のような不安定さもなく正常に動作してくれた。

単なる興味でやってみたらうまく行ったので満足しこのまま仕舞おうとしたが、windows10は今年10月14日が終了期限なので、残った期間寝かせず何か使い道がないか考えてみた。

現在、無線のFT8デジタル通信に古いwindowsXPの㍶を使っているが、とうの昔にサポート終了した危険な代物。但しインターネットに接続せずスタンドアローンで専用に使っているので問題は無い。しかし使える通信ソフトのバージョンも古いため技術進歩について行けない状況になっている。これを再生したwindows10㍶に置き換えるのが良さそうだ。

早速通信ソフトの最新バージョンwsjt-x2.7.0をインストールしてテスト運用を開始。ソフトが大きくなっているせいか処理が重いようだが何とか使える。設定で出来るだけ軽くすることで実用化できそうだ。

今回は廃棄するつもりのノート㍶を費用ゼロ円で再生できたのが有難い上、ちょっとした好奇心も満たすことが出来た。

windows10のOSは現在無料配布をしていないので諦めていたが、既にインストールしていたOSが壊れたのだから再インストールするのは可能ではないかと思い調べてみた。

その結果、ライセンス認証が必要でプロダクトキーが要求される恐れはあるがまだwindows10は手に入れることが可能と判った。

Microsoftのwindows10ダウンロードページhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 に行くとPCにwindows10をインストールするためのメディア作成ツールがダウンロード可能と判った。最初DVDでwindous10インストールメディアを作ろうと長時間かけてダウンロードしたがDVD-Rの容量4.7GBを少し超えるため書き込めなかった。そこでUSBメモリ-にダウンロードすることで無事インストールメディアが作成できた。windows8が中途半端に立ち上がるノート㍶にUSBメディアを挿してインストールを開始した。心配していたプロダクトキーの打ち込みなどは要求されなかった。これはPCに残ったOS情報から再インストールと判定しているためだろう。

数時間かかってwindows10のクリーンインストールが完了。何度か再起動を繰り返した後、無事にwindows10 22H2の画面が現れた。その後、これまでの累積の更新プログラムでまた数時間を費やし、結局丸一日がかりの徹夜仕事になった。結果はwindows8状態のような不安定さもなく正常に動作してくれた。

単なる興味でやってみたらうまく行ったので満足しこのまま仕舞おうとしたが、windows10は今年10月14日が終了期限なので、残った期間寝かせず何か使い道がないか考えてみた。

現在、無線のFT8デジタル通信に古いwindowsXPの㍶を使っているが、とうの昔にサポート終了した危険な代物。但しインターネットに接続せずスタンドアローンで専用に使っているので問題は無い。しかし使える通信ソフトのバージョンも古いため技術進歩について行けない状況になっている。これを再生したwindows10㍶に置き換えるのが良さそうだ。

早速通信ソフトの最新バージョンwsjt-x2.7.0をインストールしてテスト運用を開始。ソフトが大きくなっているせいか処理が重いようだが何とか使える。設定で出来るだけ軽くすることで実用化できそうだ。

今回は廃棄するつもりのノート㍶を費用ゼロ円で再生できたのが有難い上、ちょっとした好奇心も満たすことが出来た。

無線LANが速度低下する問題 ― 2024年03月12日

PCが新しくなったが回線を接続している無線LANルーターが古く、あまり速度が出なかった。そこで光回線を導入したときにプロバイダーが送ってきたNECのWG1200HP4という無線ルーターを使ってみることにした。1年近く未開封で使わないままのものだったが、接続してみると古い2.4GHzのルーターと同条件設定でも約2倍以上の200Mbps程度の速度が出た。5GHzバンドにすると更に速いので満足した。

しかし暫く使ううちに速度が低下している気がしたのでネット速度の測定サイトでデータを取り続けてみた。するとルーターの電源オン後1日~2日くらいで速度が突然最初の4分の一くらいに低下することが判明。これは古い方の無線ルーターでは同じ使用条件でも起こらない問題だった。最初は回線の混み具合や周囲の無線LAN同士の干渉かと考えて、時間帯での変動把握や周波数の変更や設置条件変更などを色々試みたが速度低下との直接的関連性は見出せなかった。この現象は2.4GHz帯でも5GHz帯でも同様に発生するし、WG1200HP4をルーターモードにしてもアクセスポイントモードにしても発生する。

接続をIPv4pppoeからIPv4overIPv6に切り替えても変化がない。このため、原因はルーターより上流側ではなく、無線機能にあると考えられた。そこでPC側のネットワーク接続状態を開いてみると無線LANとPCの間のリンク速度は2.4GHz接続の場合は300Mbpsに、

5GHz接続の場合は866Mbpsで常に安定したリンク速度を保っており、データ速度低下とは関係ないことが判った。これらのことから原因は無線LAN自身にあると推定されたので設定を色々変えてみたが特に効果は得られなかった。多分WG1200HP4の欠陥だろうと、使用を諦めようかと思ったが、最後に古い無線ルータとWG1200HP4とで設定上異なるものがあるのに気が付いた。それはセキュリティ規格で、古い無線ルーターではWPA2までだが、WG1200HP4では新しいWPA3という暗号化方式までサポートしている。安全度はWPA2よりもWPA3が遥かに高いので当然これを設定していた。これに付随してPMF(Protected Management Frame)という無線LAN通信の管理フレームを暗号化して秘匿性を上げる機能があり、WPA3ではこれがデフォルトでONになっている。しかしWPA2ではPMFのon/offが選択できる。問題のなかった古い無線ルーターではPMFの機能さえ無かったのでWG1200HP4の設定もセキュリティをWPA2に下げると同時にPMFもオフにしてみた。以降しばらくこの設定状態で観察しているが速度低下の現象は起こらなくなり、問題は解決したと判断して良さそうだ。

対策のアプローチがあまり解析的でなく、トライアンドエラーで解決できたのは忸怩たる思いもあるが、設定プログラムのように中身が自分にとってブラックボックスなものの場合はこの種のアプローチしかなさそうだ。できれば無線LANのセキュリティ方式の基礎部分まで学んで理解して原因に迫りたいところだが自分の歳と能力ではもう難しいだろう。

しかし暫く使ううちに速度が低下している気がしたのでネット速度の測定サイトでデータを取り続けてみた。するとルーターの電源オン後1日~2日くらいで速度が突然最初の4分の一くらいに低下することが判明。これは古い方の無線ルーターでは同じ使用条件でも起こらない問題だった。最初は回線の混み具合や周囲の無線LAN同士の干渉かと考えて、時間帯での変動把握や周波数の変更や設置条件変更などを色々試みたが速度低下との直接的関連性は見出せなかった。この現象は2.4GHz帯でも5GHz帯でも同様に発生するし、WG1200HP4をルーターモードにしてもアクセスポイントモードにしても発生する。

接続をIPv4pppoeからIPv4overIPv6に切り替えても変化がない。このため、原因はルーターより上流側ではなく、無線機能にあると考えられた。そこでPC側のネットワーク接続状態を開いてみると無線LANとPCの間のリンク速度は2.4GHz接続の場合は300Mbpsに、

5GHz接続の場合は866Mbpsで常に安定したリンク速度を保っており、データ速度低下とは関係ないことが判った。これらのことから原因は無線LAN自身にあると推定されたので設定を色々変えてみたが特に効果は得られなかった。多分WG1200HP4の欠陥だろうと、使用を諦めようかと思ったが、最後に古い無線ルータとWG1200HP4とで設定上異なるものがあるのに気が付いた。それはセキュリティ規格で、古い無線ルーターではWPA2までだが、WG1200HP4では新しいWPA3という暗号化方式までサポートしている。安全度はWPA2よりもWPA3が遥かに高いので当然これを設定していた。これに付随してPMF(Protected Management Frame)という無線LAN通信の管理フレームを暗号化して秘匿性を上げる機能があり、WPA3ではこれがデフォルトでONになっている。しかしWPA2ではPMFのon/offが選択できる。問題のなかった古い無線ルーターではPMFの機能さえ無かったのでWG1200HP4の設定もセキュリティをWPA2に下げると同時にPMFもオフにしてみた。以降しばらくこの設定状態で観察しているが速度低下の現象は起こらなくなり、問題は解決したと判断して良さそうだ。

対策のアプローチがあまり解析的でなく、トライアンドエラーで解決できたのは忸怩たる思いもあるが、設定プログラムのように中身が自分にとってブラックボックスなものの場合はこの種のアプローチしかなさそうだ。できれば無線LANのセキュリティ方式の基礎部分まで学んで理解して原因に迫りたいところだが自分の歳と能力ではもう難しいだろう。

USBマウスの修理 ― 2024年01月23日

11年間使ったノートPCがついに壊れた。元々win8からwin10に更新して使っていたので初期化してもwin8に戻っただけ。現在win10は無料ダウンロード期間が終了のため元に戻すのは難しい。

このため仕方なくwin11の新PCに替えた。処理速度は素晴らしく速くなり満足だが最近の機種はタッチパッドの仕様が変わって非常に使いにくい。仕方なく、昔使っていたUSBマウスを引っ張り出してきた。しかし古いせいかマウスの左クリックの応答性が悪い。PCのほうは最新型なので問題ないとすれば考えられるのはマウス自体の故障。

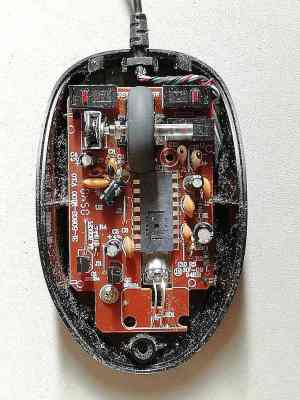

このマウスは30年近く前に購入したエレコムの初期の光学式マウスで長くしまい込んであったもの。分解してみると画像のように上部に左右のクリックボタンに対応したマイクロスイッチが2個対称配置されている。クリックボタンを押すとマイクロスイッチ接点が押されるようになっている。マウスの左クリック頻度は非常に高いので恐らくこのマイクロスイッチの接点が劣化したのではないかと推測された。そこで以前扇風機のスイッチを修理したのと同じ手法で対応してみた。使用頻度の多いスイッチを同型の使用頻度の少ない側と入れ替えれば交換パーツがなくとも対応できる可能性が高い。半田ごてでスイッチを外すのが面倒だったが何とか外して左右のスイッチを入れ替えられた。早速組立直してテストしてみたが、クリックに完全に対応してくれるようになった。右ボタン側に劣化したマイクロスイッチを移したので右クリック機能がどうなるか気になるが、右クリックというのは頻度が少なく応答性もそれほど厳しい要求はないので特に問題はなさそうだ。

色々な物を長く使い続けているため、摩耗故障段階の故障が増えてきた。壊れたものは捨てて新しい物に替えるのはいいが、金はかかるし廃棄物も増える。ちょっと面倒だが工夫してささやかな手を加えることで復活できることも多い。修理のプロセスもそれなりに楽しめる。

このため仕方なくwin11の新PCに替えた。処理速度は素晴らしく速くなり満足だが最近の機種はタッチパッドの仕様が変わって非常に使いにくい。仕方なく、昔使っていたUSBマウスを引っ張り出してきた。しかし古いせいかマウスの左クリックの応答性が悪い。PCのほうは最新型なので問題ないとすれば考えられるのはマウス自体の故障。

このマウスは30年近く前に購入したエレコムの初期の光学式マウスで長くしまい込んであったもの。分解してみると画像のように上部に左右のクリックボタンに対応したマイクロスイッチが2個対称配置されている。クリックボタンを押すとマイクロスイッチ接点が押されるようになっている。マウスの左クリック頻度は非常に高いので恐らくこのマイクロスイッチの接点が劣化したのではないかと推測された。そこで以前扇風機のスイッチを修理したのと同じ手法で対応してみた。使用頻度の多いスイッチを同型の使用頻度の少ない側と入れ替えれば交換パーツがなくとも対応できる可能性が高い。半田ごてでスイッチを外すのが面倒だったが何とか外して左右のスイッチを入れ替えられた。早速組立直してテストしてみたが、クリックに完全に対応してくれるようになった。右ボタン側に劣化したマイクロスイッチを移したので右クリック機能がどうなるか気になるが、右クリックというのは頻度が少なく応答性もそれほど厳しい要求はないので特に問題はなさそうだ。

色々な物を長く使い続けているため、摩耗故障段階の故障が増えてきた。壊れたものは捨てて新しい物に替えるのはいいが、金はかかるし廃棄物も増える。ちょっと面倒だが工夫してささやかな手を加えることで復活できることも多い。修理のプロセスもそれなりに楽しめる。

光モデムからのノイズ問題 ― 2023年04月18日

光回線を導入してからHF帯の受信ノイズが増えた気がしたので調べてみた。光モデム(ONU:NTT型番RX-600MI)の電源を切るとノイズは止まる。(ここでのノイズとは音のノイズではなく、電波として発生する高周波の電磁波ノイズである)

発生源を切り分けるため電源アダプタから光モデムへの接続を外し、電源アダプタに100Vを通電した状態でもノイズが発生し、電源アダプタへの通電を切るとノイズも消える。以上からノイズ発生源はONU本体ではなく、電源アダプタからのインバータノイズと特定できた。アダプタの入出力コードにフェライトコアを挟んでコモンモードノイズを阻止してみたが効果はなく、ノイズは電源アダプタ自身から直接放射されているようだ。

以前はこのようにノイズを発生する電源アダプタも多く見受けられたが最近はノイズを発生するものは少なくなっている。これまで使用していたドコモのHOMEwifiではこのようなノイズ問題は全く無かった。また同時に使っているルーター等でもこのような問題は起きていない。ONUに使われている電源アダプタのノイズ品質が非常に劣っているようだ。

NTTに問い合わせてみたが、当該電源アダプタのノイズ対策品は用意されていないとのこと。従って対応としては同じものを交換する位しか出来ないが、同じものを交換しても解決しないだろうと考えられるのでNTTへの対策依頼は打ち切った。

インバータから発生するノイズ問題はクレームして対策してもらうことも難しい場合が多い。自分で対策するにしても製品保証との関連があり、やりにくい。

結局、受信機系統と電源アダプタとを電磁的に隔離や遮蔽するなど工夫するしかない。外部からのノイズ源は多岐に渡っていてこの電源アダプタだけではないので難しい問題だが、製造基準の甘い中国等のインバータ製品の日本国内での電磁放射基準をもっと厳しくして行かない限り根本的な解決にはならなそうだ。

発生源を切り分けるため電源アダプタから光モデムへの接続を外し、電源アダプタに100Vを通電した状態でもノイズが発生し、電源アダプタへの通電を切るとノイズも消える。以上からノイズ発生源はONU本体ではなく、電源アダプタからのインバータノイズと特定できた。アダプタの入出力コードにフェライトコアを挟んでコモンモードノイズを阻止してみたが効果はなく、ノイズは電源アダプタ自身から直接放射されているようだ。

以前はこのようにノイズを発生する電源アダプタも多く見受けられたが最近はノイズを発生するものは少なくなっている。これまで使用していたドコモのHOMEwifiではこのようなノイズ問題は全く無かった。また同時に使っているルーター等でもこのような問題は起きていない。ONUに使われている電源アダプタのノイズ品質が非常に劣っているようだ。

NTTに問い合わせてみたが、当該電源アダプタのノイズ対策品は用意されていないとのこと。従って対応としては同じものを交換する位しか出来ないが、同じものを交換しても解決しないだろうと考えられるのでNTTへの対策依頼は打ち切った。

インバータから発生するノイズ問題はクレームして対策してもらうことも難しい場合が多い。自分で対策するにしても製品保証との関連があり、やりにくい。

結局、受信機系統と電源アダプタとを電磁的に隔離や遮蔽するなど工夫するしかない。外部からのノイズ源は多岐に渡っていてこの電源アダプタだけではないので難しい問題だが、製造基準の甘い中国等のインバータ製品の日本国内での電磁放射基準をもっと厳しくして行かない限り根本的な解決にはならなそうだ。

やっと光回線へ ― 2023年04月08日

ディジタル通信は1980年代から、AX.25プロトコルに基づくアマチュア無線網のパケット通信をBASIC言語で作ったターミナルプログラムにより始めた。有線での通信もほぼ同時期に300bpsのモデムによる電話ダイヤルアップ接続で始めた。途中からインターネットに接続できるようになり、最後は速度56kbpsまで上がった。ダイヤルアップで10年近く続けた後、普及の始まったADSLを導入。最初は1.5Mbpsだったが当時としては十分速く、常時接続は画期的だった。既存の電話線を利用してこれにブロードバンド信号を重畳するADSLは安価であり、速度は12Mbps程度まで上がって20年以上全く不満なく使うことができた。

しかし2020年頃からADSLは廃止の方向となり、代替手段としてテザリングによる中継ぎを経てモバイル回線利用によるホームwifiを契約。だがホームwifiは値段が高い割に速度が最近は20Mbpsくらいまで落ちていてADSLと殆ど差がなく、応答速度を表すping値も50msと遅い不満があった。ホームwifiはADSLの2.5倍程度のコストで費用対効果が満足できなかったので結局約1年半程使って3月に解約。遠回りになったが、この4月からやっと光回線に変わった。契約先はADSLの時と同じアサヒネットだが、光回線は光電話化による費用低減を含めるとホームwifiと同程度の総合コストで済む。今時はどこの家にも光回線が普及しているので結局我が家の光回線導入が一番遅くなってしまった。光回線の工事は既存の屋内配管へのケーブルの引き込みなどが心配だったが特に問題もなく、無事に開通することができた。

これまで色々な回線を流浪してきた中ではやはり光回線が速度、pingなどの物理特性のどれをとっても一番優れている。でも最高速度は1Gbpsという触れ込みだが必要のないレベルで自分にはもったいない。この回線はIPv4overIPv6という、より高速な接続方式も使えるのだが速度に不満は無いので今のところは旧来のIPv4PPPoE接続方式のまま使っている。

一応光回線には満足しているが、各種回線の中で個人的な評価としては合理的で廉価で十分な性能の出るADSLが一番バランスが取れていたと感じる。

しかし2020年頃からADSLは廃止の方向となり、代替手段としてテザリングによる中継ぎを経てモバイル回線利用によるホームwifiを契約。だがホームwifiは値段が高い割に速度が最近は20Mbpsくらいまで落ちていてADSLと殆ど差がなく、応答速度を表すping値も50msと遅い不満があった。ホームwifiはADSLの2.5倍程度のコストで費用対効果が満足できなかったので結局約1年半程使って3月に解約。遠回りになったが、この4月からやっと光回線に変わった。契約先はADSLの時と同じアサヒネットだが、光回線は光電話化による費用低減を含めるとホームwifiと同程度の総合コストで済む。今時はどこの家にも光回線が普及しているので結局我が家の光回線導入が一番遅くなってしまった。光回線の工事は既存の屋内配管へのケーブルの引き込みなどが心配だったが特に問題もなく、無事に開通することができた。

これまで色々な回線を流浪してきた中ではやはり光回線が速度、pingなどの物理特性のどれをとっても一番優れている。でも最高速度は1Gbpsという触れ込みだが必要のないレベルで自分にはもったいない。この回線はIPv4overIPv6という、より高速な接続方式も使えるのだが速度に不満は無いので今のところは旧来のIPv4PPPoE接続方式のまま使っている。

一応光回線には満足しているが、各種回線の中で個人的な評価としては合理的で廉価で十分な性能の出るADSLが一番バランスが取れていたと感じる。

httpとhttps ― 2023年03月25日

アサヒネットのブログはURLがhttpで始まるアドレスとhttpsで始まるアドレスの両方からアクセスできるようになっている。つまり同じブログに2つのアドレスが存在している。これはセキュリティ強化のためブログサービスをSSL対応するようになって従来のhttpから始まるURLの他にSSL対応のhttpsから始まるURLが加えられたことによる。SSLとはSecure Sockets Layer の略で、インターネット上でデータを暗号化して送受信するプロトコル。暗号化されていないURLはhttpから始まり、SSLで暗号化されたURLはhttpsから始まって頭に鍵マークが示される。本来https化したらhttpのアドレスは使わないのが望ましいが、http~でブックマークされている場合そのままではアクセスができなくなる。このためアサブロはどちらのURLからもアクセスできるように現在http~とhttps~の2つのURLを有効にしているようだ。一般的にWebサイトにおいて過渡的にhttpとhttpsの両方のURLを持つ場合、閲覧者が以前にブックマークしたものはURLがhttpになっている場合があるのでhttpsに置き換えておくのが望ましい。

アサヒネットの側でhttpへのアクセスに対してhttpsにリダイレクト(自動転送)してくれると良いのだが今はまだそのようにはなっていない。

アサヒネットの側でhttpへのアクセスに対してhttpsにリダイレクト(自動転送)してくれると良いのだが今はまだそのようにはなっていない。

ホームwifiのトラブルその後 ― 2021年10月19日

ホームルーターの不具合が判って交換を依頼したが、本当に自分の判断に間違いがないか少し不安が残った。交換品でも同様だったらどうしようかと考える。数日後代替のルーターが送られてきてさっそくSIMを入れ替えて試してみた。有線LANを一番信頼の置けるPCに付属のケーブルで直接接続してみると下り速度は40Mbps程度出たのでほっとした。以前は同様な状態で2Mbpsしか出なかったから自分の判断に間違いはないと判り安堵。結局ルーター本体内のLAN系統に問題があるようで、これは製造時に発生していると思われるから同様な不具合のある使用者も他に居るだろう。あるいは問題に気付いていない人も居るかもしれない。

交換品でしばらく色々確認をしたがwifi動作を含め問題はなく、やっと落ち着いて使える状態になった。不良品をこちらで調査確認した結果はメモに詳しく書いて本体に添えて返送して終了した。

なお最終的にはドコモからの修理結果報告を待たねばならないが、ドコモ側の判断によっては料金を取る可能性があるという条項は消費者として不安を感じざるを得ない。企業側としては客側の取り扱いミスによる故障もあり得ないわけではないから、場合により保証対象外という条項は必要なのだろうがその適用は企業側の一方的な判断で決まるところが問題である。

取り扱いに落ち度のない、購入したばかりの品に不具合があっての交換は無料交換が当然のことであり、顧客を牽制するような条項は顧客に不安を与えるし不信感も招く。それでなくともトラブルで時間をロスしたりストレスを受けた損失は残るのに。

交換品でしばらく色々確認をしたがwifi動作を含め問題はなく、やっと落ち着いて使える状態になった。不良品をこちらで調査確認した結果はメモに詳しく書いて本体に添えて返送して終了した。

なお最終的にはドコモからの修理結果報告を待たねばならないが、ドコモ側の判断によっては料金を取る可能性があるという条項は消費者として不安を感じざるを得ない。企業側としては客側の取り扱いミスによる故障もあり得ないわけではないから、場合により保証対象外という条項は必要なのだろうがその適用は企業側の一方的な判断で決まるところが問題である。

取り扱いに落ち度のない、購入したばかりの品に不具合があっての交換は無料交換が当然のことであり、顧客を牽制するような条項は顧客に不安を与えるし不信感も招く。それでなくともトラブルで時間をロスしたりストレスを受けた損失は残るのに。

ホームwifiのトラブル ― 2021年10月14日

ドコモのホームルーターはwifiで使うには快適だった。しかし無線用に使っているPCは古いせいかwifi接続がうまく行かず、これだけ有線LANで接続することにした。この有線接続は当初問題ないと思っていたのだが使っているうちにどうも遅い気がしてきた。試しに速度測定サイトで測ってみると下りが数Mbpsしかない。そこで別のPCでwifiと有線LANの速度比較をやってみたら、wifi接続だと下り40Mbps以上で上りが11Mbps程度と問題ないが有線LANでは下り約2Mbpsしか出ていない。一方、上りはwifiと変わらず11Mbps出ている。LANケーブルを含む接続やインターフェースの問題有無を確認するためPCからホームルーターHR01にpingを打ってみると遅延時間1mS以下、損失0でケーブルや接続部やインターフェースの問題はないと判断出来た。これでホームルーター内部の問題と特定する。そもそも上り速度は差がないのに下り速度だけ10分の一以下になるのは異常である。そのほかにケーフル交換や再起動・設定変更など可能な事は1日かけて全てやったが変化は無いため本日ドコモのサービスに連絡。長い電話で事情を詳しく説明した結果代替品を送ってもらえることになった。しかし返却品の調査でこちらの使い方などに問題が認められれば有料になるとの話。こちらが壊したわけでもなく、最初からの初期不良なのに有償無償の判断は向こうが行うという一方的な方針に少し当惑したが仕方なく了承。不満はあるが送られてくるのを待つことにした。代替品も多分修理品なので結局新品を購入したのに中古品に交換されるという理不尽さも飲まざるを得なかった。良品が送られてくれば良いがどうなるかは分からない。

不良のクレームが来たら代替品を送ればよいというのではなくもっと初期不良の低減を図って欲しい。かつて日本が誇った品質はどこに行ってしまったのだろうか?売り手側の論理で固まっているこの業界には不安しかない。これまで新製品を買うと必ずと言っていい位何らかの不良に見舞われるのは自分の運の悪さのせいなのだろうか?そのような経験を通じて新しいものには極力手を出さないつもりだったのだが今回はADSLが終了したこともあり、方針を曲げざるを得なかった。その結果、また不良原因の切り分けで疲労困憊するという手痛い報いを受けた懲りない人間なのだった。

不良のクレームが来たら代替品を送ればよいというのではなくもっと初期不良の低減を図って欲しい。かつて日本が誇った品質はどこに行ってしまったのだろうか?売り手側の論理で固まっているこの業界には不安しかない。これまで新製品を買うと必ずと言っていい位何らかの不良に見舞われるのは自分の運の悪さのせいなのだろうか?そのような経験を通じて新しいものには極力手を出さないつもりだったのだが今回はADSLが終了したこともあり、方針を曲げざるを得なかった。その結果、また不良原因の切り分けで疲労困憊するという手痛い報いを受けた懲りない人間なのだった。

ホームwifiの導入 ― 2021年10月04日

今日、ヤマダ電機まで出かけてドコモのホームwifi home5Gを契約してきた。1時間ほど費やしてやっと契約が終了。ネット接続はADSL解約後1か月ほどスマホのテザリングで凌いできたがドコモの新製品のほうが便利そうなのに魅かれた。家にwifiルータを持ち帰って早速セッティング作業を開始。難しい点はなく直ぐにインターネット接続ができるようになった。速度は下りで40-50Mbps程度と、これまで使っていた楽天回線と同程度かちょっと速い。但しpingは60mS程度とやや長い。置き場所はいくつか試したが結局窓の傍にした。回線はドコモのLTE回線を使っているから繋がらない地域はないだろう。このホームルーターは待機電力が小さく凡そ1W程度なので常時通電したままで使えて端末の電気代や発熱を気にしないで済みそうだ。光回線と比べると使用料金は同程度であり、むしろ固定電話を安くできる光回線のほうが電話を含む総費用は少し安くなるかもしれない。しかし工事が面倒であることや設備的な拘束が付きまとうのが嫌で光回線は避けてきた。今後確実に長く使い続けるのなら光回線の方が良いだろう。少し使ってみないとこのwifi回線の評価は出来ないが感触的には悪くない。これでやっとADSL時代のように何も気にせずに済む回線が復活した感じである。

テザリング用スマホの冷却 ― 2021年09月23日

ADSLの代替としてスマホによるwifiテザリングで対応している。超低電流により充電しながらの常時接続を指向しているが問題は本体の発熱だった。スマホを床の上に置いた状態で長時間テザリングを行っていると結構発熱する。充電の低電流化で発熱はかなり抑えているが、wifiテザリング自体が結構電力を消費するので発熱が避けられない。これまでスマホを床に置いていただけだがもっと放熱を良くできないかと考えて簡単な工夫をしてみた。スマホを立てて置ければ両側面で暖められた空気が下から上に向かう気流が生まれて自然空冷が行われるだろうと考えて写真のような支持台をボール紙で作ってみた。これでテストしてみると効果があり、これまでかなり熱を持っていたものが下がっていると感じる。温度計測できていないので効果を定量的に表せず感覚的でしかないが機会があれば比較測定してみたい。ファンで冷却する方法もあるが今のところその必要は感じない。

最近のコメント